Tentar escrever sem a possibilidade de se entregar a várias horas de caminhada num ritmo acelerado é fortemente desaconselhado.

Michel Houellebecq

EN UN PEU PIRE — réponses à quelques amis

4 Maio 2020, France Inter

“Como é que se fala sobre este paradoxo?”, perguntou-me a voz ao telemóvel. Não faço ideia, pensei. Nem como escrever. Ou como começar. O meu dia tinha sido igual a tantos outros, enfim, tinha-me escapado.

Saí de casa; na rua esperava-me uma luz dourada, quente.

Ao fundo, as gruas dançavam ao som de metal e vozes invisíveis; tentavam auscultar as pulsações mecânicas para encontrar um ponto zero em uníssono, para depois partirem numa coreografia profícua, mas bela, para o seu desígnio: um novo monólito erguer-se-á, impávido, sereno, perante a cidade atormentada (pela doença). Só os gigantes são capazes de romper uma cidade privada de movimento.

A Rua Cinco de Outubro estava transformada num cemitério de automóveis, as massas metálicas jaziam frias dentro dos limites brancos. Os pneus deformados acusavam a catalepsia. Em cada rectângulo desenhado no asfalto, uma sepultura. O funcionário da estação de serviço da BP tinha um monte de revistas à sua volta. Socorreu-se delas para combater o tédio. Pensei em interrompê-lo, mas quando me aproximei do postigo não houve qualquer reacção à minha presença. Continuou imóvel, morto como um carro. Desisti de me reabastecer de nicotina e continuei a caminhada em direcção da Praça Mouzinho de Albuquerque.

Num dos pequenos espaços relvados, encontrei um casal de turistas. Estavam deitados, exaustos. A seu lado, uma mala de cabine com a Union Jack estampada; são um casal de jovens britânico. O nome dela era Cat, diminutivo de Catherine; e ele John, um nome comum para um homem comum. Cat era uma wannabe princess, presa ao seu amor de adolescência. Ficaram sem local para dormir quando o confinamento começou e a estadia no hotel de três estrelas terminou. Sem possibilidade de regressar e sem plafond no cartão Revolut, o ensaio para a lua-de-mel acabou. Estão noivos, mas Cat começa a perceber que ele não é, e nunca foi, o seu príncipe encantado. Bateu no fundo com este John. O seu olhar está preso nas flores que o vizinho do fim da rua, Carl, lhe trouxe quando fez dezoito anos. Ela recusou-as; estava comprometida com o John desde os quinze anos. Pensa onde estaria Carl: provavelmente concluiu a Faculdade de Medicina numa especialidade estranha, podologia ou nefrologia, e reside num loft no norte de Londres que comprou com a ajuda dos pais; ou vive com a sua futura mulher algures no leste de Londres. Cat pergunta-se porque recusou as flores e se manteve num regime de exclusividade com John. A espaços, podia ter saído com colegas e amigos, beber uns copos e, noite dentro, deixar-se ir no banco de trás com o jovem que lhe ofereceu a boleia para casa. Mas preferiu manter-se no sofá da sala com o John a ver sitcoms e sonhar com o vestido de casamento.

Será que o Carl pensaria nela nos intervalos das consultas?

John estava adormecido quando despertou num sobressalto: as gaivotas que povoavam a rotunda aproximavam-se e grasnavam sons estridentes. Estas aves marinhas são animais nojentos e cruéis. Pré-históricas. Aves gigantes, pterodáctilos pequenos. Ameaçadoras e territoriais, com bicos fortes e compridos e membranas nas patas, fazem ninhos no solo. Aproveitavam a ausência humana para dominarem e conspurcarem a rotunda. Muito brevemente, Cat e John teriam de encontrar outro local para pernoitar.

Encaminhei-me na direcção da Praça da República. Momentos depois, encontrei uma ambulância abandonada junto ao Bairro da Bouça, na Rua da Boavista. As luzes azuis do veículo complementavam o crepúsculo. Entrei no bairro e vi dois bombeiros, numa operação sincronizada, a retirarem uma maca pela janela. A idosa que transportavam estava sem sentidos; seria melhor assim. Durante todo o procedimento, os dois homens exprimiram um esgar de nojo. Percebi, quando passaram por mim, que a paciente estava ensopada nas próprias fezes. O odor pestilento entrou-me boca adentro provocando-me vómitos. Um deles riu-se.

A estação de metro da Lapa estava logo ali. Perguntei-me se haveria circulação.

Subi a rampa e vi, pela primeira vez, um grupo de graffiters a actuar em plena luz do dia. Os animais nocturnos estavam organizados e munidos de mochilas cheias de latas. O movimento constante aparentava uma versão de Lick dos Bang On A Can. Trabalhavam num único mural; nada de coisas distintas ou tags ruidosas. Escreveram ANTROPOCENO em letras garrafais, ao estilo Yoko Ono, na parede norte do bairro. Quem passasse de metro teria uma vista privilegiada do dispositivo artístico.

Existem várias teorias acerca do início do antropoceno. Não há um official data. Alguns defendem que se deu no século XVIII, quando a actividade humana provocou um forte impacto no ecossistema do planeta; outros consideram que o grande mal começou mais cedo, com o advento da agricultura ou com o aparecimento do Homo Sapiens, como exemplos. Nestas questões é comum responsabilizar um rosto indefinido: um certo grupo ou, neste caso, a população mundial.

É como culpar o coro grego pelos eventos trágicos do drama.

Creio que o herói épico teve uma palavra a dizer, ou neste caso dois (anti-)heróis. O primeiro foi Thomas Edison, que contribuiu com um elevado número de ideias e invenções que produziram um gigantesco salto tecnológico e científico que viria a caracterizar, e alterar, o comportamento de várias gerações e a sua relação com o planeta Terra. Durante o século XX operou-se uma revolução material e científica, dissimulada e furtiva, de carácter destruidor. Tudo o que se seguiu contribuiu para a falência do planeta. Edison dizia que ‘O génio consiste em um por cento de inspiração e noventa e nove por cento de transpiração’. Ele inventou a bateria eléctrica, o microfone, o fonógrafo, a embalagem a vácuo, etc.; mas a sua criação mais conhecida é a lâmpada eléctrica de incandescência. Não inventou a luz, mas trouxe-nos o início das trevas. O segundo é um teórico chamado Edward Bernays, que combinando ideias de um sociólogo, um neurocirurgião e do seu tio, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, concluiu que as pessoas são manipuláveis e que seria possível, sem grande dificuldade, condicionar as suas acções e decisões. Tornou-se um visionário das relações públicas e da propaganda. Não tardou que os governos, as corporações, e os conglomerados industriais se servissem das suas ideias para criar técnicas infalíveis de marketing e monopolizar as grandes massas. Foi, sem dúvida, um dos homens mais influentes do século XX. Transformou a sociedade num jogo soma-zero.

Aguardei o metro para depois desistir dele. O trilho, semelhante ao do comboio, perdia as suas paralelas e juntava-se na direcção do túnel. Segui viagem nessa direcção. Em poucos minutos, vi-me enclausurado numa máquina gigante negra de ressonância magnética. Sob uma desoladora escuridão, sem luz ao fundo, encostei o meu ouvido a uma das paredes e aí ouvi algo mecânico. Eram pequenos ruídos; a pulsação de um animal.

Tic-tic-tic-tic.

Um número infinito de pulsações.

Era algo incrível; não lhe sentia o cansaço.

Percebi que era imortal; e que não pararia de bombear energia e bits.

Aquilo hipnotiza-me. Todos aqueles sons.

E fiquei dormente, como num sonho dentro de um sonho.

Não consegui suportar tudo aquilo. Aquele momento. Aquele cosmos miniaturizado com um número infinito de estrelas pulsantes: nano-dispositivo, nano-electrónica, nano-robótica, nano-memória, nano-física, nano-algoritmo, nano-decisões, nano-código, nano-tudo. Micro-universo; um novo mundo que afecta a nossa vida em todos os territórios. Este animal vivia num estado acima dos mortos e abaixo dos vivos. Senti-me só, durante horas, minutos, não sei. Com um sofrimento esgotante. Obscuro. Como uma sombra. Eu era a minha sombra naquela caverna negra e tecnológica.

No final do túnel, antes da estação de metro da Trindade, subi a pequena encosta relvada para evitar a força de segurança contratada para fiscalizar os passageiros e as estações.

Existe uma cada vez maior neandertalização das forças de segurança privadas; são gente que só está bem a destratar e a ameaçar. Vivem para a confrontação. A evitar, portanto.

Com ou sem bilhete.

De súbito, senti o bolso a vibrar: o telemóvel. A voz do meu pai.

Há quinze anos que não tinha notícias dele, e isso era uma boa notícia para mim. A última vez que o vi, embora não tenhamos trocado uma palavra, foi no enterro da minha mãe. Todo o funeral foi preparado até ao mais ínfimo pormenor. Havia uma enorme tabela com instruções rigorosas e observações; e um horário, ao minuto, para ser cumprido escrupulosamente. Se retirássemos o caixão de cena e colocássemos um jovem casal, poderia ter sido um casamento. O planeamento foi deixado pela minha mãe, a responsabilidade da execução foi do meu pai que mais parecia um mestre de cerimónias do que um viúvo. A igreja tinha milhares de rosas brancas, que deixavam um perfume intenso no ar; todo o trajecto até à campa do cemitério estava cheio de pétalas; e, depois da descida do caixão, foi servido no pátio lateral da igreja um enorme cocktail com todo o tipo de canapés, tábuas de enchidos, queijos, manteigas, patês, cremes para barrar e saladas variadas. A carta de vinhos era generosa;

decidi-me por um belo Syrah da Península de Setúbal.

Permanece um enorme mistério acerca das razões que levaram ao suicídio da minha mãe.

(Permanece um enorme mistério acerca das razões que levaram ao suicídio da minha mãe.)

O ser humano mais cruel que conheci sofria de Perturbação Narcísica da Personalidade desde a adolescência e era incapaz de qualquer afecto ou sentir qualquer empatia. Não me recordo de receber um único carinho. Algo de oculto aconteceu. Qualquer coisa espoletou uma série de acontecimentos que acabariam no seu suicídio. A queda foi rápida e brutal. E uma enorme surpresa para todos. O suicídio é algo pouco comum numa pessoa diagnosticada com aquele transtorno. O meu pai nunca tomou posse ou se responsabilizou de um único acto da sua vida. Isto inclui pelo menos uma filha bastarda, o meu nascimento e uma gravidez indesejada.

(Fui sempre tratado como um estrangeiro.)

Tudo o que lhe acontecia de negativo fazia parte de um grande conluio dos que o rodeavam; amigos, família ou colegas de trabalho. Defendia-se: não provocou um único acontecimento negativo na sua vida e nunca fez nada de errado. O telefonema inesperado incluía um convite para almoçar; desejava falar-me. Respondi-lhe que estávamos a falar naquele momento. Os almoços ou jantares com o meu pai acabavam mal, na maior parte das vezes por excesso de álcool; não parava de beber; fazia-o como se não houvesse amanhã. Após uma longa pausa disse-me que ia viver com uma mulher; sentia-se bem com ela e precisava que alguém cuidasse dele. O meu pai esperava uma resposta, não sei de que tipo; compreensão ou até apoio. Nada disse; ele desligou.

Enquanto embolsava o meu telemóvel, reparei numa jovem com vinte e cinco anos no máximo: munida com um iPhone na mão esquerda e auscultadores Beats brancos, dançava na área verde que compõe a entrada superior da estação. Vestia um fato de peça única, de neoprene fino, e calçava umas trail da Asics com cores fluorescentes. O seu corpo, com um contorno bem delineado pelo fato, tinha um formato de ampulheta. E pelos movimentos que produzia, ela sabia destacar os seus pontos fortes. Nessa altura reparei que as suas nádegas formavam um coração absolutamente perfeito. Dançava sozinha ao som de música que só ela ouvia.

Este fenómeno começou recentemente em Londres: as pessoas que costumavam fazer jogging, devido às dores nos joelhos e nos tornozelos, começaram a fazer algo que proporcionava menos carga nos seus corpos, reduzindo o número de lesões. É possível que tenha sido inspirado numa cena do filme A Lagosta, de Yorgos Lanthimos. Esta prática tem pontos positivos: permite exercício físico em espaço aberto ao som de boa música e nenhuma interacção; no outro extremo, temos a aula de ginásio cheia de gente faladora com baixa auto-estima, música de qualidade duvidosa e um instrutor ordinário aos gritos. Um grupo em burnout a tentar sobreviver versus um gigante, a dançar a solo, capaz de conquistar o mundo.

Desci a Rua de Camões e recordei o meu soneto preferido; em que o tormento do Poeta é a sua alegria. Fiz dele um bordão:

“Em que pensamento eu...

Em que pensamento mereci eu ficar vencido; onde fiquei vencido, onde mereci ficar vencido; vencido fiquei.

O meu tormento é glória,

glória-tormento;

perco-me, vendo-me perdido;

atrevo-me, perco-me.

Perdido em contemplação, na contemplação de vós;

contemplar-vos com a alma perdida, alma rendida;

que ficará desfeita em lágrimas. Em lágrimas desfeito, eu.

Depois da alma, perco a vida;

mil vezes esta vida;

que vive para vos contemplar.

Em que pensamento eu... ninguém o mereceu.”

Foi com alívio que vi que as estátuas nas Praças do General Humberto Delgado e da Liberdade não tinham perdido a cabeça ou mudado de cor. O Ardina segurava um tablet; queixava-se do sinal fraco de wi-fi. Desci para a Praça de Almeida Garrett e fiz uma pausa para fumar em frente à estação de S. Bento. (Recordei uma viagem nocturna de wagon-lit Assuã-Cairo; a carruagem-bar não era um espaço amistoso para um rosto europeu; por um acaso sem importância desencontrei-me com um homem da renascença, o Sir Peter Ustinov.) Instantes depois sou abordado por dois agentes da Polícia; o carro eléctrico parou sem qualquer ruído. Um deles diz-me, sorrindo: “A viver a distopia na rua?”. Se for uma distopia light, sim; pensei eu. “Estamos longe de comer o pastor-alemão do vizinho no espeto na nossa varanda e a viver de morfina; construir barricadas e lançar petardos nos átrios dos museus; ou assistir à revolução da classe média provocada pelo pequeno mas insuportável aumento das taxas dos parquímetros numa das zonas média-alta da cidade, local esse que se torna no abrigo dos agitadores. O rato não se tornou na moeda de troca…”, retorqui. “Oh, temos aqui um subversivo! Leu isso nos livros?”, pergunta o outro. “Vi num Arranha-céus com Gente do Milénio numa Cosmópolis distante.”, respondi. “Ponha a máscara, vamos revistá-lo!’; saem do carro deixando as portas abertas.

A revista acaba numa desilusão: tabaco, isqueiro, chaves e telemóvel. Após conferenciarem num tom baixo, decidem confiscar-me o isqueiro. “Meta-se em casa!”, ordenam eles antes de partirem no veículo silencioso.

Subi a Rua da Madeira; no topo teria uma visão do interior da estação: estava deserta e cheia de luz. As toneladas de aço e de ferro resistiam à tensão insuportável da imobilidade. Os trabalhadores portuenses, os auvernienses de Portugal, não estavam; seriam aos milhares num dia normal. No entanto, o amor extremo e insalubre pelo trabalho permanecia vivo e continuava a extrair-lhes forças, mas em local privado.

Criou-se um novo modelo, impetuoso e constante: o teletrabalho; a neo-santificação.

Onde o prazer é proibido.

O trabalhador atomizado sacrificou o seu lar: mais tarefas, mais ansiedade, mais angústia, menos contemplação;

nenhum coito.

Com a mente e o corpo esgotados, o auverniense esvazia a sua alma.

O meu joelho direito começou a ceder; sentei-me nos degraus.

De repente, dei por mim na Avenida de Rodrigues de Freitas; talvez devido a um acto de noctambulismo. Devo ter adormecido. O joelho piorou. A avenida estava envolta em penumbra; parte da iluminação pública estava fundida ou desligada; pareceu-me lógico na altura. As tílias centenárias aborreciam-se com a monotonia: não havia movimento, o vento tinha desertado; sobrava-lhes a estática Lua. Enquanto seguia na direcção da Rua do Heroísmo, ouvi uma voz. Olhei em volta; nada; ninguém. Recomecei a andar e a voz interpelou-me; parecia chamar-me. Parei e esperei que me encontrasse. Surgiu da sombra uma mulher com traços que me eram familiares. Magra, pele clara e brilhante, os olhos luziam como duas estrelas, tinha um sorriso sereno mas enganador. Na sua pele habitava a fúria contida de um tigre à espera da presa.

Perdi-me à procura do seu nome.

“Procuras o meu nome?”, perguntou.

Não esbocei qualquer resposta.

Ela começou a caminhar, os seus passos eram silenciosos; decidi segui-la.

Mal entrámos no apartamento desapareceu para a casa-de-banho. Fiquei sozinho numa sala minimal: havia ao centro um sofá castanho de couro ruidoso; na parede, em frente, estavam colados milhares de post-its de diferentes cores. Fiquei vários minutos a tentar absorver aquilo tudo. Vi rabiscos de todos os tipos, frases sem sentido, calão e um jargão que não reconheci; uma cartografia de projectos frustrados. Recuei e constatei que aqueles pedaços de papel formavam um mapa do centro de Paris; um percurso destacava-se: começava numa rua por detrás de Saint-Étienne-du-Mont, passava pela Place de la Contrescarpe, depois Rue Mouffetard e terminava na Avenue des Gobelins. Sentei-me no canto direito do sofá, e quando atirei o meu braço para fora dele encontrei um copo e uma garrafa de Talisker Dark Storm, feito na ilha de Skye da robusta Escócia.

(Devem ter passado uns vinte anos desde a última vez que o bebi. Recordei-me da forte influência do carvalho e do seu final quente e longo.)

Peguei no copo; bebi tudo de um só trago. Servi-me de novo e esperei-a.

Momentos depois, ela entrou transtornada; o seu olhar tinha-se alterado, as estrelas tinham desaparecido: “O melhor é continuarmos longe um do outro.”, disse. Seguiu-se um silêncio mais embaraçoso para ela do que para mim. Percebendo a deixa, acabo o whisky; ela sorriu. Enquanto saía deste myse-en-abyme, imaginei-a madrugada adentro a vaguear pela cidade com as forças que lhe restavam; não conseguindo estar sozinha, não conseguindo estar com ninguém.

Perdi-me na rua: estaria entre um Duque ou um Visconde; talvez um Barão. Continuei sem destino certo. Os castanheiros-da-índia tomaram o lugar das tílias; pareceram-me mais joviais. Um Mercedes Classe A Limousine parou a meu lado; não me recordava de ter reservado um TVDE, muito menos um carro que pertencia à categoria Comfort.

“Quer boleia?”, o motorista tinha uma voz trémula.

O meu joelho dizia-me para depender da bondade de um estranho; arrependi-me assim que entrei: sentia-se no ar uma mistura de suor e urina. Regurgitei. O cheiro estava entranhado nos estofos; estragava-se ali um bom carro, o interior daquele Mercedes não tinha salvação. O motorista desculpou-se: “O cheiro incomoda-o... “Para onde vai?”.

“Rua Cinco de Outubro.”; “Prefere ir pelo centro ou pela VCI?”; “É-me indiferente.”; respondi.

O Mercedes arrancou tomando o caminho mais longo. O motorista não dominava a cidade. O cansaço fechou-me os olhos; deixei-me transportar pelo desconhecido. No entanto, a viagem não seria gratuita; o silêncio foi curto, a conversa pausada:

“Sou uma ave; um pássaro. Navego dia e noite, como o pardal de coroa branca; sete dias sem parar. Vivo neste carro. Não posso voltar a casa; já não tenho casa: não é minha, pertence a um estranho. Não sei quem ele é. Transformou-se durante o confinamento. As vinte e quatro horas por dia juntos, mudaram-no. Uma metamorfose; pouco a pouco revelou-se outro animal. Três anos juntos... e perguntei, quem és? Três anos e o olhar dele mudou, o corpo mudou, a respiração... até o odor mudou. O que fazer com um corpo assim? Ou... talvez tenha sido eu, a metamorfose: acordei de manhã e era um pássaro... Desculpe tudo isto. Acho que preciso chorar…”. “Chore.”, disse-lhe.

O pássaro insone transformou-se num dilúvio.

Saí do carro. As gruas não perderam a intensidade; a coreografia avançava num fundo azul nocturno. O sol estava prestes a nascer. Entrei em casa e preparei um café.

Deixei-me cair no sofá; fumei um cigarro e massajei o joelho.

Os projectos falhados permaneciam na parede; os post-its não cediam.

Terminei o café, sentei-me à secretária e comecei.

.jpg)

Luís Mestre apresenta o espetáculo Noite de Primavera no âmbito do 89º Aniversário do Rivoli.

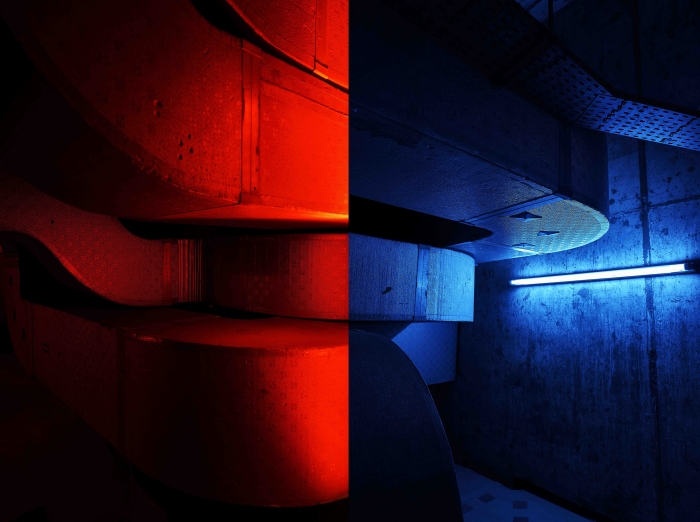

Imagens © Luís Mestre

Luís Mestre

É mestre em Estudos de Teatro pela FLUP e pós-graduado em Dança Contemporânea pela ESMAE-IPP/Teatro Municipal do Porto. É dramaturgo, encenador, ator, professor de teatro e coach de dança contemporânea. Como dramaturgo recebeu vários prémios e distinções nacionais e internacionais. Tem diversas publicações dos seus textos dramáticos em português, inglês e castelhano. Realizou masterclasses com Juan Mayorga, Emanuel Gat, Vera Mantero, Lisbeth Gruwez, Boris Charmatz, Laurence Yadi/Nicolas Cantillon, Filipa Francisco, David Mamet, David Lynch, Werner Herzog e Margaret Atwood. Completou o curso Cinema e Televisão Escandinavos da Universidade de Copenhaga. É diretor artístico do Teatro Nova Europa desde 2004.

“Como é que se fala sobre este paradoxo?”, perguntou-me a voz ao telemóvel. Não faço ideia, pensei. Nem como escrever. Ou como começar. O meu dia tinha sido igual a tantos outros, enfim, tinha-me escapado.

Saí de casa; na rua esperava-me uma luz dourada, quente.

Ao fundo, as gruas dançavam ao som de metal e vozes invisíveis; tentavam auscultar as pulsações mecânicas para encontrar um ponto zero em uníssono, para depois partirem numa coreografia profícua, mas bela, para o seu desígnio: um novo monólito erguer-se-á, impávido, sereno, perante a cidade atormentada (pela doença). Só os gigantes são capazes de romper uma cidade privada de movimento.

Michel Houellebecq

EN UN PEU PIRE — réponses à quelques amis

4 Maio 2020, France Inter

“Como é que se fala sobre este paradoxo?”, perguntou-me a voz ao telemóvel. Não faço ideia, pensei. Nem como escrever. Ou como começar. O meu dia tinha sido igual a tantos outros, enfim, tinha-me escapado.

Saí de casa; na rua esperava-me uma luz dourada, quente.

Ao fundo, as gruas dançavam ao som de metal e vozes invisíveis; tentavam auscultar as pulsações mecânicas para encontrar um ponto zero em uníssono, para depois partirem numa coreografia profícua, mas bela, para o seu desígnio: um novo monólito erguer-se-á, impávido, sereno, perante a cidade atormentada (pela doença). Só os gigantes são capazes de romper uma cidade privada de movimento.

A Rua Cinco de Outubro estava transformada num cemitério de automóveis, as massas metálicas jaziam frias dentro dos limites brancos. Os pneus deformados acusavam a catalepsia. Em cada rectângulo desenhado no asfalto, uma sepultura. O funcionário da estação de serviço da BP tinha um monte de revistas à sua volta. Socorreu-se delas para combater o tédio. Pensei em interrompê-lo, mas quando me aproximei do postigo não houve qualquer reacção à minha presença. Continuou imóvel, morto como um carro. Desisti de me reabastecer de nicotina e continuei a caminhada em direcção da Praça Mouzinho de Albuquerque.

Num dos pequenos espaços relvados, encontrei um casal de turistas. Estavam deitados, exaustos. A seu lado, uma mala de cabine com a Union Jack estampada; são um casal de jovens britânico. O nome dela era Cat, diminutivo de Catherine; e ele John, um nome comum para um homem comum. Cat era uma wannabe princess, presa ao seu amor de adolescência. Ficaram sem local para dormir quando o confinamento começou e a estadia no hotel de três estrelas terminou. Sem possibilidade de regressar e sem plafond no cartão Revolut, o ensaio para a lua-de-mel acabou. Estão noivos, mas Cat começa a perceber que ele não é, e nunca foi, o seu príncipe encantado. Bateu no fundo com este John. O seu olhar está preso nas flores que o vizinho do fim da rua, Carl, lhe trouxe quando fez dezoito anos. Ela recusou-as; estava comprometida com o John desde os quinze anos. Pensa onde estaria Carl: provavelmente concluiu a Faculdade de Medicina numa especialidade estranha, podologia ou nefrologia, e reside num loft no norte de Londres que comprou com a ajuda dos pais; ou vive com a sua futura mulher algures no leste de Londres. Cat pergunta-se porque recusou as flores e se manteve num regime de exclusividade com John. A espaços, podia ter saído com colegas e amigos, beber uns copos e, noite dentro, deixar-se ir no banco de trás com o jovem que lhe ofereceu a boleia para casa. Mas preferiu manter-se no sofá da sala com o John a ver sitcoms e sonhar com o vestido de casamento.

Será que o Carl pensaria nela nos intervalos das consultas?

John estava adormecido quando despertou num sobressalto: as gaivotas que povoavam a rotunda aproximavam-se e grasnavam sons estridentes. Estas aves marinhas são animais nojentos e cruéis. Pré-históricas. Aves gigantes, pterodáctilos pequenos. Ameaçadoras e territoriais, com bicos fortes e compridos e membranas nas patas, fazem ninhos no solo. Aproveitavam a ausência humana para dominarem e conspurcarem a rotunda. Muito brevemente, Cat e John teriam de encontrar outro local para pernoitar.

Encaminhei-me na direcção da Praça da República. Momentos depois, encontrei uma ambulância abandonada junto ao Bairro da Bouça, na Rua da Boavista. As luzes azuis do veículo complementavam o crepúsculo. Entrei no bairro e vi dois bombeiros, numa operação sincronizada, a retirarem uma maca pela janela. A idosa que transportavam estava sem sentidos; seria melhor assim. Durante todo o procedimento, os dois homens exprimiram um esgar de nojo. Percebi, quando passaram por mim, que a paciente estava ensopada nas próprias fezes. O odor pestilento entrou-me boca adentro provocando-me vómitos. Um deles riu-se.

A estação de metro da Lapa estava logo ali. Perguntei-me se haveria circulação.

Subi a rampa e vi, pela primeira vez, um grupo de graffiters a actuar em plena luz do dia. Os animais nocturnos estavam organizados e munidos de mochilas cheias de latas. O movimento constante aparentava uma versão de Lick dos Bang On A Can. Trabalhavam num único mural; nada de coisas distintas ou tags ruidosas. Escreveram ANTROPOCENO em letras garrafais, ao estilo Yoko Ono, na parede norte do bairro. Quem passasse de metro teria uma vista privilegiada do dispositivo artístico.

Existem várias teorias acerca do início do antropoceno. Não há um official data. Alguns defendem que se deu no século XVIII, quando a actividade humana provocou um forte impacto no ecossistema do planeta; outros consideram que o grande mal começou mais cedo, com o advento da agricultura ou com o aparecimento do Homo Sapiens, como exemplos. Nestas questões é comum responsabilizar um rosto indefinido: um certo grupo ou, neste caso, a população mundial.

É como culpar o coro grego pelos eventos trágicos do drama.

Creio que o herói épico teve uma palavra a dizer, ou neste caso dois (anti-)heróis. O primeiro foi Thomas Edison, que contribuiu com um elevado número de ideias e invenções que produziram um gigantesco salto tecnológico e científico que viria a caracterizar, e alterar, o comportamento de várias gerações e a sua relação com o planeta Terra. Durante o século XX operou-se uma revolução material e científica, dissimulada e furtiva, de carácter destruidor. Tudo o que se seguiu contribuiu para a falência do planeta. Edison dizia que ‘O génio consiste em um por cento de inspiração e noventa e nove por cento de transpiração’. Ele inventou a bateria eléctrica, o microfone, o fonógrafo, a embalagem a vácuo, etc.; mas a sua criação mais conhecida é a lâmpada eléctrica de incandescência. Não inventou a luz, mas trouxe-nos o início das trevas. O segundo é um teórico chamado Edward Bernays, que combinando ideias de um sociólogo, um neurocirurgião e do seu tio, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, concluiu que as pessoas são manipuláveis e que seria possível, sem grande dificuldade, condicionar as suas acções e decisões. Tornou-se um visionário das relações públicas e da propaganda. Não tardou que os governos, as corporações, e os conglomerados industriais se servissem das suas ideias para criar técnicas infalíveis de marketing e monopolizar as grandes massas. Foi, sem dúvida, um dos homens mais influentes do século XX. Transformou a sociedade num jogo soma-zero.

Aguardei o metro para depois desistir dele. O trilho, semelhante ao do comboio, perdia as suas paralelas e juntava-se na direcção do túnel. Segui viagem nessa direcção. Em poucos minutos, vi-me enclausurado numa máquina gigante negra de ressonância magnética. Sob uma desoladora escuridão, sem luz ao fundo, encostei o meu ouvido a uma das paredes e aí ouvi algo mecânico. Eram pequenos ruídos; a pulsação de um animal.

Tic-tic-tic-tic.

Um número infinito de pulsações.

Era algo incrível; não lhe sentia o cansaço.

Percebi que era imortal; e que não pararia de bombear energia e bits.

Aquilo hipnotiza-me. Todos aqueles sons.

E fiquei dormente, como num sonho dentro de um sonho.

Não consegui suportar tudo aquilo. Aquele momento. Aquele cosmos miniaturizado com um número infinito de estrelas pulsantes: nano-dispositivo, nano-electrónica, nano-robótica, nano-memória, nano-física, nano-algoritmo, nano-decisões, nano-código, nano-tudo. Micro-universo; um novo mundo que afecta a nossa vida em todos os territórios. Este animal vivia num estado acima dos mortos e abaixo dos vivos. Senti-me só, durante horas, minutos, não sei. Com um sofrimento esgotante. Obscuro. Como uma sombra. Eu era a minha sombra naquela caverna negra e tecnológica.

No final do túnel, antes da estação de metro da Trindade, subi a pequena encosta relvada para evitar a força de segurança contratada para fiscalizar os passageiros e as estações.

Existe uma cada vez maior neandertalização das forças de segurança privadas; são gente que só está bem a destratar e a ameaçar. Vivem para a confrontação. A evitar, portanto.

Com ou sem bilhete.

De súbito, senti o bolso a vibrar: o telemóvel. A voz do meu pai.

Há quinze anos que não tinha notícias dele, e isso era uma boa notícia para mim. A última vez que o vi, embora não tenhamos trocado uma palavra, foi no enterro da minha mãe. Todo o funeral foi preparado até ao mais ínfimo pormenor. Havia uma enorme tabela com instruções rigorosas e observações; e um horário, ao minuto, para ser cumprido escrupulosamente. Se retirássemos o caixão de cena e colocássemos um jovem casal, poderia ter sido um casamento. O planeamento foi deixado pela minha mãe, a responsabilidade da execução foi do meu pai que mais parecia um mestre de cerimónias do que um viúvo. A igreja tinha milhares de rosas brancas, que deixavam um perfume intenso no ar; todo o trajecto até à campa do cemitério estava cheio de pétalas; e, depois da descida do caixão, foi servido no pátio lateral da igreja um enorme cocktail com todo o tipo de canapés, tábuas de enchidos, queijos, manteigas, patês, cremes para barrar e saladas variadas. A carta de vinhos era generosa;

decidi-me por um belo Syrah da Península de Setúbal.

Permanece um enorme mistério acerca das razões que levaram ao suicídio da minha mãe.

(Permanece um enorme mistério acerca das razões que levaram ao suicídio da minha mãe.)

O ser humano mais cruel que conheci sofria de Perturbação Narcísica da Personalidade desde a adolescência e era incapaz de qualquer afecto ou sentir qualquer empatia. Não me recordo de receber um único carinho. Algo de oculto aconteceu. Qualquer coisa espoletou uma série de acontecimentos que acabariam no seu suicídio. A queda foi rápida e brutal. E uma enorme surpresa para todos. O suicídio é algo pouco comum numa pessoa diagnosticada com aquele transtorno. O meu pai nunca tomou posse ou se responsabilizou de um único acto da sua vida. Isto inclui pelo menos uma filha bastarda, o meu nascimento e uma gravidez indesejada.

(Fui sempre tratado como um estrangeiro.)

Tudo o que lhe acontecia de negativo fazia parte de um grande conluio dos que o rodeavam; amigos, família ou colegas de trabalho. Defendia-se: não provocou um único acontecimento negativo na sua vida e nunca fez nada de errado. O telefonema inesperado incluía um convite para almoçar; desejava falar-me. Respondi-lhe que estávamos a falar naquele momento. Os almoços ou jantares com o meu pai acabavam mal, na maior parte das vezes por excesso de álcool; não parava de beber; fazia-o como se não houvesse amanhã. Após uma longa pausa disse-me que ia viver com uma mulher; sentia-se bem com ela e precisava que alguém cuidasse dele. O meu pai esperava uma resposta, não sei de que tipo; compreensão ou até apoio. Nada disse; ele desligou.

Enquanto embolsava o meu telemóvel, reparei numa jovem com vinte e cinco anos no máximo: munida com um iPhone na mão esquerda e auscultadores Beats brancos, dançava na área verde que compõe a entrada superior da estação. Vestia um fato de peça única, de neoprene fino, e calçava umas trail da Asics com cores fluorescentes. O seu corpo, com um contorno bem delineado pelo fato, tinha um formato de ampulheta. E pelos movimentos que produzia, ela sabia destacar os seus pontos fortes. Nessa altura reparei que as suas nádegas formavam um coração absolutamente perfeito. Dançava sozinha ao som de música que só ela ouvia.

Este fenómeno começou recentemente em Londres: as pessoas que costumavam fazer jogging, devido às dores nos joelhos e nos tornozelos, começaram a fazer algo que proporcionava menos carga nos seus corpos, reduzindo o número de lesões. É possível que tenha sido inspirado numa cena do filme A Lagosta, de Yorgos Lanthimos. Esta prática tem pontos positivos: permite exercício físico em espaço aberto ao som de boa música e nenhuma interacção; no outro extremo, temos a aula de ginásio cheia de gente faladora com baixa auto-estima, música de qualidade duvidosa e um instrutor ordinário aos gritos. Um grupo em burnout a tentar sobreviver versus um gigante, a dançar a solo, capaz de conquistar o mundo.

Desci a Rua de Camões e recordei o meu soneto preferido; em que o tormento do Poeta é a sua alegria. Fiz dele um bordão:

“Em que pensamento eu...

Em que pensamento mereci eu ficar vencido; onde fiquei vencido, onde mereci ficar vencido; vencido fiquei.

O meu tormento é glória,

glória-tormento;

perco-me, vendo-me perdido;

atrevo-me, perco-me.

Perdido em contemplação, na contemplação de vós;

contemplar-vos com a alma perdida, alma rendida;

que ficará desfeita em lágrimas. Em lágrimas desfeito, eu.

Depois da alma, perco a vida;

mil vezes esta vida;

que vive para vos contemplar.

Em que pensamento eu... ninguém o mereceu.”

Foi com alívio que vi que as estátuas nas Praças do General Humberto Delgado e da Liberdade não tinham perdido a cabeça ou mudado de cor. O Ardina segurava um tablet; queixava-se do sinal fraco de wi-fi. Desci para a Praça de Almeida Garrett e fiz uma pausa para fumar em frente à estação de S. Bento. (Recordei uma viagem nocturna de wagon-lit Assuã-Cairo; a carruagem-bar não era um espaço amistoso para um rosto europeu; por um acaso sem importância desencontrei-me com um homem da renascença, o Sir Peter Ustinov.) Instantes depois sou abordado por dois agentes da Polícia; o carro eléctrico parou sem qualquer ruído. Um deles diz-me, sorrindo: “A viver a distopia na rua?”. Se for uma distopia light, sim; pensei eu. “Estamos longe de comer o pastor-alemão do vizinho no espeto na nossa varanda e a viver de morfina; construir barricadas e lançar petardos nos átrios dos museus; ou assistir à revolução da classe média provocada pelo pequeno mas insuportável aumento das taxas dos parquímetros numa das zonas média-alta da cidade, local esse que se torna no abrigo dos agitadores. O rato não se tornou na moeda de troca…”, retorqui. “Oh, temos aqui um subversivo! Leu isso nos livros?”, pergunta o outro. “Vi num Arranha-céus com Gente do Milénio numa Cosmópolis distante.”, respondi. “Ponha a máscara, vamos revistá-lo!’; saem do carro deixando as portas abertas.

A revista acaba numa desilusão: tabaco, isqueiro, chaves e telemóvel. Após conferenciarem num tom baixo, decidem confiscar-me o isqueiro. “Meta-se em casa!”, ordenam eles antes de partirem no veículo silencioso.

Subi a Rua da Madeira; no topo teria uma visão do interior da estação: estava deserta e cheia de luz. As toneladas de aço e de ferro resistiam à tensão insuportável da imobilidade. Os trabalhadores portuenses, os auvernienses de Portugal, não estavam; seriam aos milhares num dia normal. No entanto, o amor extremo e insalubre pelo trabalho permanecia vivo e continuava a extrair-lhes forças, mas em local privado.

Criou-se um novo modelo, impetuoso e constante: o teletrabalho; a neo-santificação.

Onde o prazer é proibido.

O trabalhador atomizado sacrificou o seu lar: mais tarefas, mais ansiedade, mais angústia, menos contemplação;

nenhum coito.

Com a mente e o corpo esgotados, o auverniense esvazia a sua alma.

O meu joelho direito começou a ceder; sentei-me nos degraus.

De repente, dei por mim na Avenida de Rodrigues de Freitas; talvez devido a um acto de noctambulismo. Devo ter adormecido. O joelho piorou. A avenida estava envolta em penumbra; parte da iluminação pública estava fundida ou desligada; pareceu-me lógico na altura. As tílias centenárias aborreciam-se com a monotonia: não havia movimento, o vento tinha desertado; sobrava-lhes a estática Lua. Enquanto seguia na direcção da Rua do Heroísmo, ouvi uma voz. Olhei em volta; nada; ninguém. Recomecei a andar e a voz interpelou-me; parecia chamar-me. Parei e esperei que me encontrasse. Surgiu da sombra uma mulher com traços que me eram familiares. Magra, pele clara e brilhante, os olhos luziam como duas estrelas, tinha um sorriso sereno mas enganador. Na sua pele habitava a fúria contida de um tigre à espera da presa.

Perdi-me à procura do seu nome.

“Procuras o meu nome?”, perguntou.

Não esbocei qualquer resposta.

Ela começou a caminhar, os seus passos eram silenciosos; decidi segui-la.

Mal entrámos no apartamento desapareceu para a casa-de-banho. Fiquei sozinho numa sala minimal: havia ao centro um sofá castanho de couro ruidoso; na parede, em frente, estavam colados milhares de post-its de diferentes cores. Fiquei vários minutos a tentar absorver aquilo tudo. Vi rabiscos de todos os tipos, frases sem sentido, calão e um jargão que não reconheci; uma cartografia de projectos frustrados. Recuei e constatei que aqueles pedaços de papel formavam um mapa do centro de Paris; um percurso destacava-se: começava numa rua por detrás de Saint-Étienne-du-Mont, passava pela Place de la Contrescarpe, depois Rue Mouffetard e terminava na Avenue des Gobelins. Sentei-me no canto direito do sofá, e quando atirei o meu braço para fora dele encontrei um copo e uma garrafa de Talisker Dark Storm, feito na ilha de Skye da robusta Escócia.

(Devem ter passado uns vinte anos desde a última vez que o bebi. Recordei-me da forte influência do carvalho e do seu final quente e longo.)

Peguei no copo; bebi tudo de um só trago. Servi-me de novo e esperei-a.

Momentos depois, ela entrou transtornada; o seu olhar tinha-se alterado, as estrelas tinham desaparecido: “O melhor é continuarmos longe um do outro.”, disse. Seguiu-se um silêncio mais embaraçoso para ela do que para mim. Percebendo a deixa, acabo o whisky; ela sorriu. Enquanto saía deste myse-en-abyme, imaginei-a madrugada adentro a vaguear pela cidade com as forças que lhe restavam; não conseguindo estar sozinha, não conseguindo estar com ninguém.

Perdi-me na rua: estaria entre um Duque ou um Visconde; talvez um Barão. Continuei sem destino certo. Os castanheiros-da-índia tomaram o lugar das tílias; pareceram-me mais joviais. Um Mercedes Classe A Limousine parou a meu lado; não me recordava de ter reservado um TVDE, muito menos um carro que pertencia à categoria Comfort.

“Quer boleia?”, o motorista tinha uma voz trémula.

O meu joelho dizia-me para depender da bondade de um estranho; arrependi-me assim que entrei: sentia-se no ar uma mistura de suor e urina. Regurgitei. O cheiro estava entranhado nos estofos; estragava-se ali um bom carro, o interior daquele Mercedes não tinha salvação. O motorista desculpou-se: “O cheiro incomoda-o... “Para onde vai?”.

“Rua Cinco de Outubro.”; “Prefere ir pelo centro ou pela VCI?”; “É-me indiferente.”; respondi.

O Mercedes arrancou tomando o caminho mais longo. O motorista não dominava a cidade. O cansaço fechou-me os olhos; deixei-me transportar pelo desconhecido. No entanto, a viagem não seria gratuita; o silêncio foi curto, a conversa pausada:

“Sou uma ave; um pássaro. Navego dia e noite, como o pardal de coroa branca; sete dias sem parar. Vivo neste carro. Não posso voltar a casa; já não tenho casa: não é minha, pertence a um estranho. Não sei quem ele é. Transformou-se durante o confinamento. As vinte e quatro horas por dia juntos, mudaram-no. Uma metamorfose; pouco a pouco revelou-se outro animal. Três anos juntos... e perguntei, quem és? Três anos e o olhar dele mudou, o corpo mudou, a respiração... até o odor mudou. O que fazer com um corpo assim? Ou... talvez tenha sido eu, a metamorfose: acordei de manhã e era um pássaro... Desculpe tudo isto. Acho que preciso chorar…”. “Chore.”, disse-lhe.

O pássaro insone transformou-se num dilúvio.

Saí do carro. As gruas não perderam a intensidade; a coreografia avançava num fundo azul nocturno. O sol estava prestes a nascer. Entrei em casa e preparei um café.

Deixei-me cair no sofá; fumei um cigarro e massajei o joelho.

Os projectos falhados permaneciam na parede; os post-its não cediam.

Terminei o café, sentei-me à secretária e comecei.

.jpg)

Luís Mestre apresenta o espetáculo Noite de Primavera no âmbito do 89º Aniversário do Rivoli.

Imagens © Luís Mestre

Luís Mestre

É mestre em Estudos de Teatro pela FLUP e pós-graduado em Dança Contemporânea pela ESMAE-IPP/Teatro Municipal do Porto. É dramaturgo, encenador, ator, professor de teatro e coach de dança contemporânea. Como dramaturgo recebeu vários prémios e distinções nacionais e internacionais. Tem diversas publicações dos seus textos dramáticos em português, inglês e castelhano. Realizou masterclasses com Juan Mayorga, Emanuel Gat, Vera Mantero, Lisbeth Gruwez, Boris Charmatz, Laurence Yadi/Nicolas Cantillon, Filipa Francisco, David Mamet, David Lynch, Werner Herzog e Margaret Atwood. Completou o curso Cinema e Televisão Escandinavos da Universidade de Copenhaga. É diretor artístico do Teatro Nova Europa desde 2004.

Tentar escrever sem a possibilidade de se entregar

a várias horas de caminhada num ritmo acelerado

é fortemente desaconselhado.

Michel Houellebecq

EN UN PEU PIRE — réponses à quelques amis

4 Maio 2020, France Inter

a várias horas de caminhada num ritmo acelerado

é fortemente desaconselhado.

Michel Houellebecq

EN UN PEU PIRE — réponses à quelques amis

4 Maio 2020, France Inter

“Como é que se fala sobre este paradoxo?”, perguntou-me a voz ao telemóvel. Não faço ideia, pensei. Nem como escrever. Ou como começar. O meu dia tinha sido igual a tantos outros, enfim, tinha-me escapado.

Saí de casa; na rua esperava-me uma luz dourada, quente.

Ao fundo, as gruas dançavam ao som de metal e vozes invisíveis; tentavam auscultar as pulsações mecânicas para encontrar um ponto zero em uníssono, para depois partirem numa coreografia profícua, mas bela, para o seu desígnio: um novo monólito erguer-se-á, impávido, sereno, perante a cidade atormentada (pela doença). Só os gigantes são capazes de romper uma cidade privada de movimento.

A Rua Cinco de Outubro estava transformada num cemitério de automóveis, as massas metálicas jaziam frias dentro dos limites brancos. Os pneus deformados acusavam a catalepsia. Em cada rectângulo desenhado no asfalto, uma sepultura. O funcionário da estação de serviço da BP tinha um monte de revistas à sua volta. Socorreu-se delas para combater o tédio. Pensei em interrompê-lo, mas quando me aproximei do postigo não houve qualquer reacção à minha presença. Continuou imóvel, morto como um carro. Desisti de me reabastecer de nicotina e continuei a caminhada em direcção da Praça Mouzinho de Albuquerque.

Num dos pequenos espaços relvados, encontrei um casal de turistas. Estavam deitados, exaustos. A seu lado, uma mala de cabine com a Union Jack estampada; são um casal de jovens britânico. O nome dela era Cat, diminutivo de Catherine; e ele John, um nome comum para um homem comum. Cat era uma wannabe princess, presa ao seu amor de adolescência. Ficaram sem local para dormir quando o confinamento começou e a estadia no hotel de três estrelas terminou. Sem possibilidade de regressar e sem plafond no cartão Revolut, o ensaio para a lua-de-mel acabou. Estão noivos, mas Cat começa a perceber que ele não é, e nunca foi, o seu príncipe encantado. Bateu no fundo com este John. O seu olhar está preso nas flores que o vizinho do fim da rua, Carl, lhe trouxe quando fez dezoito anos. Ela recusou-as; estava comprometida com o John desde os quinze anos. Pensa onde estaria Carl: provavelmente concluiu a Faculdade de Medicina numa especialidade estranha, podologia ou nefrologia, e reside num loft no norte de Londres que comprou com a ajuda dos pais; ou vive com a sua futura mulher algures no leste de Londres. Cat pergunta-se porque recusou as flores e se manteve num regime de exclusividade com John. A espaços, podia ter saído com colegas e amigos, beber uns copos e, noite dentro, deixar-se ir no banco de trás com o jovem que lhe ofereceu a boleia para casa. Mas preferiu manter-se no sofá da sala com o John a ver sitcoms e sonhar com o vestido de casamento.

Será que o Carl pensaria nela nos intervalos das consultas?

John estava adormecido quando despertou num sobressalto: as gaivotas que povoavam a rotunda aproximavam-se e grasnavam sons estridentes. Estas aves marinhas são animais nojentos e cruéis. Pré-históricas. Aves gigantes, pterodáctilos pequenos. Ameaçadoras e territoriais, com bicos fortes e compridos e membranas nas patas, fazem ninhos no solo. Aproveitavam a ausência humana para dominarem e conspurcarem a rotunda. Muito brevemente, Cat e John teriam de encontrar outro local para pernoitar.

Encaminhei-me na direcção da Praça da República. Momentos depois, encontrei uma ambulância abandonada junto ao Bairro da Bouça, na Rua da Boavista. As luzes azuis do veículo complementavam o crepúsculo. Entrei no bairro e vi dois bombeiros, numa operação sincronizada, a retirarem uma maca pela janela. A idosa que transportavam estava sem sentidos; seria melhor assim. Durante todo o procedimento, os dois homens exprimiram um esgar de nojo. Percebi, quando passaram por mim, que a paciente estava ensopada nas próprias fezes. O odor pestilento entrou-me boca adentro provocando-me vómitos. Um deles riu-se.

A estação de metro da Lapa estava logo ali. Perguntei-me se haveria circulação.

Subi a rampa e vi, pela primeira vez, um grupo de graffiters a actuar em plena luz do dia. Os animais nocturnos estavam organizados e munidos de mochilas cheias de latas. O movimento constante aparentava uma versão de Lick dos Bang On A Can. Trabalhavam num único mural; nada de coisas distintas ou tags ruidosas. Escreveram ANTROPOCENO em letras garrafais, ao estilo Yoko Ono, na parede norte do bairro. Quem passasse de metro teria uma vista privilegiada do dispositivo artístico.

Existem várias teorias acerca do início do antropoceno. Não há um official data. Alguns defendem que se deu no século XVIII, quando a actividade humana provocou um forte impacto no ecossistema do planeta; outros consideram que o grande mal começou mais cedo, com o advento da agricultura ou com o aparecimento do Homo Sapiens, como exemplos. Nestas questões é comum responsabilizar um rosto indefinido: um certo grupo ou, neste caso, a população mundial.

É como culpar o coro grego pelos eventos trágicos do drama.

Creio que o herói épico teve uma palavra a dizer, ou neste caso dois (anti-)heróis. O primeiro foi Thomas Edison, que contribuiu com um elevado número de ideias e invenções que produziram um gigantesco salto tecnológico e científico que viria a caracterizar, e alterar, o comportamento de várias gerações e a sua relação com o planeta Terra. Durante o século XX operou-se uma revolução material e científica, dissimulada e furtiva, de carácter destruidor. Tudo o que se seguiu contribuiu para a falência do planeta. Edison dizia que ‘O génio consiste em um por cento de inspiração e noventa e nove por cento de transpiração’. Ele inventou a bateria eléctrica, o microfone, o fonógrafo, a embalagem a vácuo, etc.; mas a sua criação mais conhecida é a lâmpada eléctrica de incandescência. Não inventou a luz, mas trouxe-nos o início das trevas. O segundo é um teórico chamado Edward Bernays, que combinando ideias de um sociólogo, um neurocirurgião e do seu tio, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, concluiu que as pessoas são manipuláveis e que seria possível, sem grande dificuldade, condicionar as suas acções e decisões. Tornou-se um visionário das relações públicas e da propaganda. Não tardou que os governos, as corporações, e os conglomerados industriais se servissem das suas ideias para criar técnicas infalíveis de marketing e monopolizar as grandes massas. Foi, sem dúvida, um dos homens mais influentes do século XX. Transformou a sociedade num jogo soma-zero.

Aguardei o metro para depois desistir dele. O trilho, semelhante ao do comboio, perdia as suas paralelas e juntava-se na direcção do túnel. Segui viagem nessa direcção. Em poucos minutos, vi-me enclausurado numa máquina gigante negra de ressonância magnética. Sob uma desoladora escuridão, sem luz ao fundo, encostei o meu ouvido a uma das paredes e aí ouvi algo mecânico. Eram pequenos ruídos; a pulsação de um animal.

Tic-tic-tic-tic.

Um número infinito de pulsações.

Era algo incrível; não lhe sentia o cansaço.

Percebi que era imortal; e que não pararia de bombear energia e bits.

Aquilo hipnotiza-me. Todos aqueles sons.

E fiquei dormente, como num sonho dentro de um sonho.

Não consegui suportar tudo aquilo. Aquele momento. Aquele cosmos miniaturizado com um número infinito de estrelas pulsantes: nano-dispositivo, nano-electrónica, nano-robótica, nano-memória, nano-física, nano-algoritmo, nano-decisões, nano-código, nano-tudo. Micro-universo; um novo mundo que afecta a nossa vida em todos os territórios. Este animal vivia num estado acima dos mortos e abaixo dos vivos. Senti-me só, durante horas, minutos, não sei. Com um sofrimento esgotante. Obscuro. Como uma sombra. Eu era a minha sombra naquela caverna negra e tecnológica.

Num dos pequenos espaços relvados, encontrei um casal de turistas. Estavam deitados, exaustos. A seu lado, uma mala de cabine com a Union Jack estampada; são um casal de jovens britânico. O nome dela era Cat, diminutivo de Catherine; e ele John, um nome comum para um homem comum. Cat era uma wannabe princess, presa ao seu amor de adolescência. Ficaram sem local para dormir quando o confinamento começou e a estadia no hotel de três estrelas terminou. Sem possibilidade de regressar e sem plafond no cartão Revolut, o ensaio para a lua-de-mel acabou. Estão noivos, mas Cat começa a perceber que ele não é, e nunca foi, o seu príncipe encantado. Bateu no fundo com este John. O seu olhar está preso nas flores que o vizinho do fim da rua, Carl, lhe trouxe quando fez dezoito anos. Ela recusou-as; estava comprometida com o John desde os quinze anos. Pensa onde estaria Carl: provavelmente concluiu a Faculdade de Medicina numa especialidade estranha, podologia ou nefrologia, e reside num loft no norte de Londres que comprou com a ajuda dos pais; ou vive com a sua futura mulher algures no leste de Londres. Cat pergunta-se porque recusou as flores e se manteve num regime de exclusividade com John. A espaços, podia ter saído com colegas e amigos, beber uns copos e, noite dentro, deixar-se ir no banco de trás com o jovem que lhe ofereceu a boleia para casa. Mas preferiu manter-se no sofá da sala com o John a ver sitcoms e sonhar com o vestido de casamento.

Será que o Carl pensaria nela nos intervalos das consultas?

John estava adormecido quando despertou num sobressalto: as gaivotas que povoavam a rotunda aproximavam-se e grasnavam sons estridentes. Estas aves marinhas são animais nojentos e cruéis. Pré-históricas. Aves gigantes, pterodáctilos pequenos. Ameaçadoras e territoriais, com bicos fortes e compridos e membranas nas patas, fazem ninhos no solo. Aproveitavam a ausência humana para dominarem e conspurcarem a rotunda. Muito brevemente, Cat e John teriam de encontrar outro local para pernoitar.

Encaminhei-me na direcção da Praça da República. Momentos depois, encontrei uma ambulância abandonada junto ao Bairro da Bouça, na Rua da Boavista. As luzes azuis do veículo complementavam o crepúsculo. Entrei no bairro e vi dois bombeiros, numa operação sincronizada, a retirarem uma maca pela janela. A idosa que transportavam estava sem sentidos; seria melhor assim. Durante todo o procedimento, os dois homens exprimiram um esgar de nojo. Percebi, quando passaram por mim, que a paciente estava ensopada nas próprias fezes. O odor pestilento entrou-me boca adentro provocando-me vómitos. Um deles riu-se.

A estação de metro da Lapa estava logo ali. Perguntei-me se haveria circulação.

Subi a rampa e vi, pela primeira vez, um grupo de graffiters a actuar em plena luz do dia. Os animais nocturnos estavam organizados e munidos de mochilas cheias de latas. O movimento constante aparentava uma versão de Lick dos Bang On A Can. Trabalhavam num único mural; nada de coisas distintas ou tags ruidosas. Escreveram ANTROPOCENO em letras garrafais, ao estilo Yoko Ono, na parede norte do bairro. Quem passasse de metro teria uma vista privilegiada do dispositivo artístico.

Existem várias teorias acerca do início do antropoceno. Não há um official data. Alguns defendem que se deu no século XVIII, quando a actividade humana provocou um forte impacto no ecossistema do planeta; outros consideram que o grande mal começou mais cedo, com o advento da agricultura ou com o aparecimento do Homo Sapiens, como exemplos. Nestas questões é comum responsabilizar um rosto indefinido: um certo grupo ou, neste caso, a população mundial.

É como culpar o coro grego pelos eventos trágicos do drama.

Creio que o herói épico teve uma palavra a dizer, ou neste caso dois (anti-)heróis. O primeiro foi Thomas Edison, que contribuiu com um elevado número de ideias e invenções que produziram um gigantesco salto tecnológico e científico que viria a caracterizar, e alterar, o comportamento de várias gerações e a sua relação com o planeta Terra. Durante o século XX operou-se uma revolução material e científica, dissimulada e furtiva, de carácter destruidor. Tudo o que se seguiu contribuiu para a falência do planeta. Edison dizia que ‘O génio consiste em um por cento de inspiração e noventa e nove por cento de transpiração’. Ele inventou a bateria eléctrica, o microfone, o fonógrafo, a embalagem a vácuo, etc.; mas a sua criação mais conhecida é a lâmpada eléctrica de incandescência. Não inventou a luz, mas trouxe-nos o início das trevas. O segundo é um teórico chamado Edward Bernays, que combinando ideias de um sociólogo, um neurocirurgião e do seu tio, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, concluiu que as pessoas são manipuláveis e que seria possível, sem grande dificuldade, condicionar as suas acções e decisões. Tornou-se um visionário das relações públicas e da propaganda. Não tardou que os governos, as corporações, e os conglomerados industriais se servissem das suas ideias para criar técnicas infalíveis de marketing e monopolizar as grandes massas. Foi, sem dúvida, um dos homens mais influentes do século XX. Transformou a sociedade num jogo soma-zero.

Aguardei o metro para depois desistir dele. O trilho, semelhante ao do comboio, perdia as suas paralelas e juntava-se na direcção do túnel. Segui viagem nessa direcção. Em poucos minutos, vi-me enclausurado numa máquina gigante negra de ressonância magnética. Sob uma desoladora escuridão, sem luz ao fundo, encostei o meu ouvido a uma das paredes e aí ouvi algo mecânico. Eram pequenos ruídos; a pulsação de um animal.

Tic-tic-tic-tic.

Um número infinito de pulsações.

Era algo incrível; não lhe sentia o cansaço.

Percebi que era imortal; e que não pararia de bombear energia e bits.

Aquilo hipnotiza-me. Todos aqueles sons.

E fiquei dormente, como num sonho dentro de um sonho.

Não consegui suportar tudo aquilo. Aquele momento. Aquele cosmos miniaturizado com um número infinito de estrelas pulsantes: nano-dispositivo, nano-electrónica, nano-robótica, nano-memória, nano-física, nano-algoritmo, nano-decisões, nano-código, nano-tudo. Micro-universo; um novo mundo que afecta a nossa vida em todos os territórios. Este animal vivia num estado acima dos mortos e abaixo dos vivos. Senti-me só, durante horas, minutos, não sei. Com um sofrimento esgotante. Obscuro. Como uma sombra. Eu era a minha sombra naquela caverna negra e tecnológica.

No final do túnel, antes da estação de metro da Trindade, subi a pequena encosta relvada para evitar a força de segurança contratada para fiscalizar os passageiros e as estações.

Existe uma cada vez maior neandertalização das forças de segurança privadas; são gente que só está bem a destratar e a ameaçar. Vivem para a confrontação. A evitar, portanto.

Com ou sem bilhete.

De súbito, senti o bolso a vibrar: o telemóvel. A voz do meu pai.

Há quinze anos que não tinha notícias dele, e isso era uma boa notícia para mim. A última vez que o vi, embora não tenhamos trocado uma palavra, foi no enterro da minha mãe. Todo o funeral foi preparado até ao mais ínfimo pormenor. Havia uma enorme tabela com instruções rigorosas e observações; e um horário, ao minuto, para ser cumprido escrupulosamente. Se retirássemos o caixão de cena e colocássemos um jovem casal, poderia ter sido um casamento. O planeamento foi deixado pela minha mãe, a responsabilidade da execução foi do meu pai que mais parecia um mestre de cerimónias do que um viúvo. A igreja tinha milhares de rosas brancas, que deixavam um perfume intenso no ar; todo o trajecto até à campa do cemitério estava cheio de pétalas; e, depois da descida do caixão, foi servido no pátio lateral da igreja um enorme cocktail com todo o tipo de canapés, tábuas de enchidos, queijos, manteigas, patês, cremes para barrar e saladas variadas. A carta de vinhos era generosa;

decidi-me por um belo Syrah da Península de Setúbal.

Permanece um enorme mistério acerca das razões que levaram ao suicídio da minha mãe.

(Permanece um enorme mistério acerca das razões que levaram ao suicídio da minha mãe.)

O ser humano mais cruel que conheci sofria de Perturbação Narcísica da Personalidade desde a adolescência e era incapaz de qualquer afecto ou sentir qualquer empatia. Não me recordo de receber um único carinho. Algo de oculto aconteceu. Qualquer coisa espoletou uma série de acontecimentos que acabariam no seu suicídio. A queda foi rápida e brutal. E uma enorme surpresa para todos. O suicídio é algo pouco comum numa pessoa diagnosticada com aquele transtorno. O meu pai nunca tomou posse ou se responsabilizou de um único acto da sua vida. Isto inclui pelo menos uma filha bastarda, o meu nascimento e uma gravidez indesejada.

(Fui sempre tratado como um estrangeiro.)

Tudo o que lhe acontecia de negativo fazia parte de um grande conluio dos que o rodeavam; amigos, família ou colegas de trabalho. Defendia-se: não provocou um único acontecimento negativo na sua vida e nunca fez nada de errado. O telefonema inesperado incluía um convite para almoçar; desejava falar-me. Respondi-lhe que estávamos a falar naquele momento. Os almoços ou jantares com o meu pai acabavam mal, na maior parte das vezes por excesso de álcool; não parava de beber; fazia-o como se não houvesse amanhã. Após uma longa pausa disse-me que ia viver com uma mulher; sentia-se bem com ela e precisava que alguém cuidasse dele. O meu pai esperava uma resposta, não sei de que tipo; compreensão ou até apoio. Nada disse; ele desligou.

Enquanto embolsava o meu telemóvel, reparei numa jovem com vinte e cinco anos no máximo: munida com um iPhone na mão esquerda e auscultadores Beats brancos, dançava na área verde que compõe a entrada superior da estação. Vestia um fato de peça única, de neoprene fino, e calçava umas trail da Asics com cores fluorescentes. O seu corpo, com um contorno bem delineado pelo fato, tinha um formato de ampulheta. E pelos movimentos que produzia, ela sabia destacar os seus pontos fortes. Nessa altura reparei que as suas nádegas formavam um coração absolutamente perfeito. Dançava sozinha ao som de música que só ela ouvia.

Este fenómeno começou recentemente em Londres: as pessoas que costumavam fazer jogging, devido às dores nos joelhos e nos tornozelos, começaram a fazer algo que proporcionava menos carga nos seus corpos, reduzindo o número de lesões. É possível que tenha sido inspirado numa cena do filme A Lagosta, de Yorgos Lanthimos. Esta prática tem pontos positivos: permite exercício físico em espaço aberto ao som de boa música e nenhuma interacção; no outro extremo, temos a aula de ginásio cheia de gente faladora com baixa auto-estima, música de qualidade duvidosa e um instrutor ordinário aos gritos. Um grupo em burnout a tentar sobreviver versus um gigante, a dançar a solo, capaz de conquistar o mundo.

Desci a Rua de Camões e recordei o meu soneto preferido; em que o tormento do Poeta é a sua alegria. Fiz dele um bordão:

“Em que pensamento eu...

Em que pensamento mereci eu ficar vencido; onde fiquei vencido, onde mereci ficar vencido; vencido fiquei.

O meu tormento é glória,

glória-tormento;

perco-me, vendo-me perdido;

atrevo-me, perco-me.

Perdido em contemplação, na contemplação de vós;

contemplar-vos com a alma perdida, alma rendida;

que ficará desfeita em lágrimas. Em lágrimas desfeito, eu.

Depois da alma, perco a vida;

mil vezes esta vida;

que vive para vos contemplar.

Em que pensamento eu... ninguém o mereceu.”

Foi com alívio que vi que as estátuas nas Praças do General Humberto Delgado e da Liberdade não tinham perdido a cabeça ou mudado de cor. O Ardina segurava um tablet; queixava-se do sinal fraco de wi-fi. Desci para a Praça de Almeida Garrett e fiz uma pausa para fumar em frente à estação de S. Bento. (Recordei uma viagem nocturna de wagon-lit Assuã-Cairo; a carruagem-bar não era um espaço amistoso para um rosto europeu; por um acaso sem importância desencontrei-me com um homem da renascença, o Sir Peter Ustinov.) Instantes depois sou abordado por dois agentes da Polícia; o carro eléctrico parou sem qualquer ruído. Um deles diz-me, sorrindo: “A viver a distopia na rua?”. Se for uma distopia light, sim; pensei eu. “Estamos longe de comer o pastor-alemão do vizinho no espeto na nossa varanda e a viver de morfina; construir barricadas e lançar petardos nos átrios dos museus; ou assistir à revolução da classe média provocada pelo pequeno mas insuportável aumento das taxas dos parquímetros numa das zonas média-alta da cidade, local esse que se torna no abrigo dos agitadores. O rato não se tornou na moeda de troca…”, retorqui. “Oh, temos aqui um subversivo! Leu isso nos livros?”, pergunta o outro. “Vi num Arranha-céuscom Gente do Milénio numa Cosmópolis distante.”, respondi. “Ponha a máscara, vamos revistá-lo!’; saem do carro deixando as portas abertas.

A revista acaba numa desilusão: tabaco, isqueiro, chaves e telemóvel. Após conferenciarem num tom baixo, decidem confiscar-me o isqueiro. “Meta-se em casa!”, ordenam eles antes de partirem no veículo silencioso.

Subi a Rua da Madeira; no topo teria uma visão do interior da estação: estava deserta e cheia de luz. As toneladas de aço e de ferro resistiam à tensão insuportável da imobilidade. Os trabalhadores portuenses, os auvernienses de Portugal, não estavam; seriam aos milhares num dia normal. No entanto, o amor extremo e insalubre pelo trabalho permanecia vivo e continuava a extrair-lhes forças, mas em local privado.

Criou-se um novo modelo, impetuoso e constante: o teletrabalho; a neo-santificação.

Onde o prazer é proibido.

O trabalhador atomizado sacrificou o seu lar: mais tarefas, mais ansiedade, mais angústia, menos contemplação;

nenhum coito.

Com a mente e o corpo esgotados, o auverniense esvazia a sua alma.

O meu joelho direito começou a ceder; sentei-me nos degraus.

De repente, dei por mim na Avenida de Rodrigues de Freitas; talvez devido a um acto de noctambulismo. Devo ter adormecido. O joelho piorou. A avenida estava envolta em penumbra; parte da iluminação pública estava fundida ou desligada; pareceu-me lógico na altura. As tílias centenárias aborreciam-se com a monotonia: não havia movimento, o vento tinha desertado; sobrava-lhes a estática Lua. Enquanto seguia na direcção da Rua do Heroísmo, ouvi uma voz. Olhei em volta; nada; ninguém. Recomecei a andar e a voz interpelou-me; parecia chamar-me. Parei e esperei que me encontrasse. Surgiu da sombra uma mulher com traços que me eram familiares. Magra, pele clara e brilhante, os olhos luziam como duas estrelas, tinha um sorriso sereno mas enganador. Na sua pele habitava a fúria contida de um tigre à espera da presa.

Perdi-me à procura do seu nome.

“Procuras o meu nome?”, perguntou.

Não esbocei qualquer resposta.

Ela começou a caminhar, os seus passos eram silenciosos; decidi segui-la.

Mal entrámos no apartamento desapareceu para a casa-de-banho. Fiquei sozinho numa sala minimal: havia ao centro um sofá castanho de couro ruidoso; na parede, em frente, estavam colados milhares de post-its de diferentes cores. Fiquei vários minutos a tentar absorver aquilo tudo. Vi rabiscos de todos os tipos, frases sem sentido, calão e um jargão que não reconheci; uma cartografia de projectos frustrados. Recuei e constatei que aqueles pedaços de papel formavam um mapa do centro de Paris; um percurso destacava-se: começava numa rua por detrás de Saint-Étienne-du-Mont, passava pela Place de la Contrescarpe, depois Rue Mouffetard e terminava na Avenue des Gobelins. Sentei-me no canto direito do sofá, e quando atirei o meu braço para fora dele encontrei um copo e uma garrafa de Talisker Dark Storm, feito na ilha de Skye da robusta Escócia.

(Devem ter passado uns vinte anos desde a última vez que o bebi. Recordei-me da forte influência do carvalho e do seu final quente e longo.)

Peguei no copo; bebi tudo de um só trago. Servi-me de novo e esperei-a.

Momentos depois, ela entrou transtornada; o seu olhar tinha-se alterado, as estrelas tinham desaparecido: “O melhor é continuarmos longe um do outro.”, disse. Seguiu-se um silêncio mais embaraçoso para ela do que para mim. Percebendo a deixa, acabo o whisky; ela sorriu. Enquanto saía deste myse-en-abyme, imaginei-a madrugada adentro a vaguear pela cidade com as forças que lhe restavam; não conseguindo estar sozinha, não conseguindo estar com ninguém.

Perdi-me na rua: estaria entre um Duque ou um Visconde; talvez um Barão. Continuei sem destino certo. Os castanheiros-da-índia tomaram o lugar das tílias; pareceram-me mais joviais. Um Mercedes Classe A Limousine parou a meu lado; não me recordava de ter reservado um TVDE, muito menos um carro que pertencia à categoria Comfort.

“Quer boleia?”, o motorista tinha uma voz trémula.

O meu joelho dizia-me para depender da bondade de um estranho; arrependi-me assim que entrei: sentia-se no ar uma mistura de suor e urina. Regurgitei. O cheiro estava entranhado nos estofos; estragava-se ali um bom carro, o interior daquele Mercedes não tinha salvação. O motorista desculpou-se: “O cheiro incomoda-o... “Para onde vai?”.

“Rua Cinco de Outubro.”; “Prefere ir pelo centro ou pela VCI?”; “É-me indiferente.”; respondi.

O Mercedes arrancou tomando o caminho mais longo. O motorista não dominava a cidade. O cansaço fechou-me os olhos; deixei-me transportar pelo desconhecido. No entanto, a viagem não seria gratuita; o silêncio foi curto, a conversa pausada:

“Sou uma ave; um pássaro. Navego dia e noite, como o pardal de coroa branca; sete dias sem parar. Vivo neste carro. Não posso voltar a casa; já não tenho casa: não é minha, pertence a um estranho. Não sei quem ele é. Transformou-se durante o confinamento. As vinte e quatro horas por dia juntos, mudaram-no. Uma metamorfose; pouco a pouco revelou-se outro animal. Três anos juntos... e perguntei, quem és? Três anos e o olhar dele mudou, o corpo mudou, a respiração... até o odor mudou. O que fazer com um corpo assim? Ou... talvez tenha sido eu, a metamorfose: acordei de manhã e era um pássaro... Desculpe tudo isto. Acho que preciso chorar…”. “Chore.”, disse-lhe.

O pássaro insone transformou-se num dilúvio.

Saí do carro. As gruas não perderam a intensidade; a coreografia avançava num fundo azul nocturno. O sol estava prestes a nascer. Entrei em casa e preparei um café.

Deixei-me cair no sofá; fumei um cigarro e massajei o joelho.

Os projectos falhados permaneciam na parede; os post-its não cediam.

Terminei o café, sentei-me à secretária e comecei.

Existe uma cada vez maior neandertalização das forças de segurança privadas; são gente que só está bem a destratar e a ameaçar. Vivem para a confrontação. A evitar, portanto.

Com ou sem bilhete.

De súbito, senti o bolso a vibrar: o telemóvel. A voz do meu pai.

Há quinze anos que não tinha notícias dele, e isso era uma boa notícia para mim. A última vez que o vi, embora não tenhamos trocado uma palavra, foi no enterro da minha mãe. Todo o funeral foi preparado até ao mais ínfimo pormenor. Havia uma enorme tabela com instruções rigorosas e observações; e um horário, ao minuto, para ser cumprido escrupulosamente. Se retirássemos o caixão de cena e colocássemos um jovem casal, poderia ter sido um casamento. O planeamento foi deixado pela minha mãe, a responsabilidade da execução foi do meu pai que mais parecia um mestre de cerimónias do que um viúvo. A igreja tinha milhares de rosas brancas, que deixavam um perfume intenso no ar; todo o trajecto até à campa do cemitério estava cheio de pétalas; e, depois da descida do caixão, foi servido no pátio lateral da igreja um enorme cocktail com todo o tipo de canapés, tábuas de enchidos, queijos, manteigas, patês, cremes para barrar e saladas variadas. A carta de vinhos era generosa;

decidi-me por um belo Syrah da Península de Setúbal.

Permanece um enorme mistério acerca das razões que levaram ao suicídio da minha mãe.

(Permanece um enorme mistério acerca das razões que levaram ao suicídio da minha mãe.)

O ser humano mais cruel que conheci sofria de Perturbação Narcísica da Personalidade desde a adolescência e era incapaz de qualquer afecto ou sentir qualquer empatia. Não me recordo de receber um único carinho. Algo de oculto aconteceu. Qualquer coisa espoletou uma série de acontecimentos que acabariam no seu suicídio. A queda foi rápida e brutal. E uma enorme surpresa para todos. O suicídio é algo pouco comum numa pessoa diagnosticada com aquele transtorno. O meu pai nunca tomou posse ou se responsabilizou de um único acto da sua vida. Isto inclui pelo menos uma filha bastarda, o meu nascimento e uma gravidez indesejada.

(Fui sempre tratado como um estrangeiro.)

Tudo o que lhe acontecia de negativo fazia parte de um grande conluio dos que o rodeavam; amigos, família ou colegas de trabalho. Defendia-se: não provocou um único acontecimento negativo na sua vida e nunca fez nada de errado. O telefonema inesperado incluía um convite para almoçar; desejava falar-me. Respondi-lhe que estávamos a falar naquele momento. Os almoços ou jantares com o meu pai acabavam mal, na maior parte das vezes por excesso de álcool; não parava de beber; fazia-o como se não houvesse amanhã. Após uma longa pausa disse-me que ia viver com uma mulher; sentia-se bem com ela e precisava que alguém cuidasse dele. O meu pai esperava uma resposta, não sei de que tipo; compreensão ou até apoio. Nada disse; ele desligou.

Enquanto embolsava o meu telemóvel, reparei numa jovem com vinte e cinco anos no máximo: munida com um iPhone na mão esquerda e auscultadores Beats brancos, dançava na área verde que compõe a entrada superior da estação. Vestia um fato de peça única, de neoprene fino, e calçava umas trail da Asics com cores fluorescentes. O seu corpo, com um contorno bem delineado pelo fato, tinha um formato de ampulheta. E pelos movimentos que produzia, ela sabia destacar os seus pontos fortes. Nessa altura reparei que as suas nádegas formavam um coração absolutamente perfeito. Dançava sozinha ao som de música que só ela ouvia.

Este fenómeno começou recentemente em Londres: as pessoas que costumavam fazer jogging, devido às dores nos joelhos e nos tornozelos, começaram a fazer algo que proporcionava menos carga nos seus corpos, reduzindo o número de lesões. É possível que tenha sido inspirado numa cena do filme A Lagosta, de Yorgos Lanthimos. Esta prática tem pontos positivos: permite exercício físico em espaço aberto ao som de boa música e nenhuma interacção; no outro extremo, temos a aula de ginásio cheia de gente faladora com baixa auto-estima, música de qualidade duvidosa e um instrutor ordinário aos gritos. Um grupo em burnout a tentar sobreviver versus um gigante, a dançar a solo, capaz de conquistar o mundo.

Desci a Rua de Camões e recordei o meu soneto preferido; em que o tormento do Poeta é a sua alegria. Fiz dele um bordão:

“Em que pensamento eu...

Em que pensamento mereci eu ficar vencido; onde fiquei vencido, onde mereci ficar vencido; vencido fiquei.

O meu tormento é glória,

glória-tormento;

perco-me, vendo-me perdido;

atrevo-me, perco-me.

Perdido em contemplação, na contemplação de vós;

contemplar-vos com a alma perdida, alma rendida;

que ficará desfeita em lágrimas. Em lágrimas desfeito, eu.

Depois da alma, perco a vida;

mil vezes esta vida;

que vive para vos contemplar.

Em que pensamento eu... ninguém o mereceu.”

Foi com alívio que vi que as estátuas nas Praças do General Humberto Delgado e da Liberdade não tinham perdido a cabeça ou mudado de cor. O Ardina segurava um tablet; queixava-se do sinal fraco de wi-fi. Desci para a Praça de Almeida Garrett e fiz uma pausa para fumar em frente à estação de S. Bento. (Recordei uma viagem nocturna de wagon-lit Assuã-Cairo; a carruagem-bar não era um espaço amistoso para um rosto europeu; por um acaso sem importância desencontrei-me com um homem da renascença, o Sir Peter Ustinov.) Instantes depois sou abordado por dois agentes da Polícia; o carro eléctrico parou sem qualquer ruído. Um deles diz-me, sorrindo: “A viver a distopia na rua?”. Se for uma distopia light, sim; pensei eu. “Estamos longe de comer o pastor-alemão do vizinho no espeto na nossa varanda e a viver de morfina; construir barricadas e lançar petardos nos átrios dos museus; ou assistir à revolução da classe média provocada pelo pequeno mas insuportável aumento das taxas dos parquímetros numa das zonas média-alta da cidade, local esse que se torna no abrigo dos agitadores. O rato não se tornou na moeda de troca…”, retorqui. “Oh, temos aqui um subversivo! Leu isso nos livros?”, pergunta o outro. “Vi num Arranha-céuscom Gente do Milénio numa Cosmópolis distante.”, respondi. “Ponha a máscara, vamos revistá-lo!’; saem do carro deixando as portas abertas.

A revista acaba numa desilusão: tabaco, isqueiro, chaves e telemóvel. Após conferenciarem num tom baixo, decidem confiscar-me o isqueiro. “Meta-se em casa!”, ordenam eles antes de partirem no veículo silencioso.

Subi a Rua da Madeira; no topo teria uma visão do interior da estação: estava deserta e cheia de luz. As toneladas de aço e de ferro resistiam à tensão insuportável da imobilidade. Os trabalhadores portuenses, os auvernienses de Portugal, não estavam; seriam aos milhares num dia normal. No entanto, o amor extremo e insalubre pelo trabalho permanecia vivo e continuava a extrair-lhes forças, mas em local privado.

Criou-se um novo modelo, impetuoso e constante: o teletrabalho; a neo-santificação.

Onde o prazer é proibido.

O trabalhador atomizado sacrificou o seu lar: mais tarefas, mais ansiedade, mais angústia, menos contemplação;

nenhum coito.

Com a mente e o corpo esgotados, o auverniense esvazia a sua alma.

O meu joelho direito começou a ceder; sentei-me nos degraus.

De repente, dei por mim na Avenida de Rodrigues de Freitas; talvez devido a um acto de noctambulismo. Devo ter adormecido. O joelho piorou. A avenida estava envolta em penumbra; parte da iluminação pública estava fundida ou desligada; pareceu-me lógico na altura. As tílias centenárias aborreciam-se com a monotonia: não havia movimento, o vento tinha desertado; sobrava-lhes a estática Lua. Enquanto seguia na direcção da Rua do Heroísmo, ouvi uma voz. Olhei em volta; nada; ninguém. Recomecei a andar e a voz interpelou-me; parecia chamar-me. Parei e esperei que me encontrasse. Surgiu da sombra uma mulher com traços que me eram familiares. Magra, pele clara e brilhante, os olhos luziam como duas estrelas, tinha um sorriso sereno mas enganador. Na sua pele habitava a fúria contida de um tigre à espera da presa.

Perdi-me à procura do seu nome.

“Procuras o meu nome?”, perguntou.

Não esbocei qualquer resposta.

Ela começou a caminhar, os seus passos eram silenciosos; decidi segui-la.

Mal entrámos no apartamento desapareceu para a casa-de-banho. Fiquei sozinho numa sala minimal: havia ao centro um sofá castanho de couro ruidoso; na parede, em frente, estavam colados milhares de post-its de diferentes cores. Fiquei vários minutos a tentar absorver aquilo tudo. Vi rabiscos de todos os tipos, frases sem sentido, calão e um jargão que não reconheci; uma cartografia de projectos frustrados. Recuei e constatei que aqueles pedaços de papel formavam um mapa do centro de Paris; um percurso destacava-se: começava numa rua por detrás de Saint-Étienne-du-Mont, passava pela Place de la Contrescarpe, depois Rue Mouffetard e terminava na Avenue des Gobelins. Sentei-me no canto direito do sofá, e quando atirei o meu braço para fora dele encontrei um copo e uma garrafa de Talisker Dark Storm, feito na ilha de Skye da robusta Escócia.

(Devem ter passado uns vinte anos desde a última vez que o bebi. Recordei-me da forte influência do carvalho e do seu final quente e longo.)

Peguei no copo; bebi tudo de um só trago. Servi-me de novo e esperei-a.

Momentos depois, ela entrou transtornada; o seu olhar tinha-se alterado, as estrelas tinham desaparecido: “O melhor é continuarmos longe um do outro.”, disse. Seguiu-se um silêncio mais embaraçoso para ela do que para mim. Percebendo a deixa, acabo o whisky; ela sorriu. Enquanto saía deste myse-en-abyme, imaginei-a madrugada adentro a vaguear pela cidade com as forças que lhe restavam; não conseguindo estar sozinha, não conseguindo estar com ninguém.