Em Novembro de 2019,

A Mulher Canhota (1978), de Peter Handke,

Phoenix (2014), de Christian Petzold, e

Vitalina Varela (2019), de Pedro Costa, integraram a programação da Medeia Filmes para o Teatro Campo Alegre, no Porto. Distanciando-se em diversos pontos, estes filmes partilham, no entanto, elementos centrais: todos são protagonizados por mulheres; todos versam sobre os complexos relacionamentos que estas mantêm ou mantiveram com os maridos; e todos acompanham, finalmente, um processo de emancipação do estatuto de esposa e a simultânea conquista de uma vida nova e independente. Deste modo, os três filmes são feministas — sem que se associem, no entanto, a nenhuma corrente programática —, e entroncam na vasta tradição do woman’s film, a qual eles reactualizam de acordo com as poéticas do cinema moderno e contemporâneo em que se inserem.

Dados o vigor e a intensidade dos retratos que os filmes traçam das suas protagonistas, o espectador abandona a sala de cinema com uma sensação de assombro, isto é, sai do filme assombrado. Para isso contribui o facto de as três protagonistas comportarem uma assinalável dose de mistério, proporcional ao seu poder de fascinação. As suas histórias terminam sem que saibamos exactamente quem elas são, nem as razões do efeito hipnótico que têm sobre nós. Mulheres de poucas palavras, elas escondem, por debaixo da expressividade dos seus rostos e dos seus corpos, um mundo de ideias ao qual não nos é possível aceder inteiramente.

Marianne, Nelly e Vitalina são, simultaneamente, mulheres e símbolos, e os seus dramas pessoais permitem a Peter Handke, Christian Petzold e Pedro Costa reflectir, também, sobre o novo existencialismo burguês dos anos 70, as tensões profundas na Alemanha do pós-guerra, e a rota de destroços deixada pelo colonialismo português.

Marianne

Sempre silenciosa, de porte direito e gestos medidos, parecia feita de madeira, a funcionar automaticamente.

Gustave Flaubert,

Um Coração Simples

O lugar de Peter Handke no Novo Cinema Alemão assenta sobretudo na sua colaboração com Wim Wenders. Porém, é hoje evidente que

A Mulher Canhota merece um reconhecimento semelhante ao que reservamos às melhores obras de cineastas como o próprio Wenders, Margarethe Von Trotta, Werner Herzog ou Rainer Werner Fassbinder.

É, aliás, de Fassbinder que Handke parece aproximar-se aqui, particularmente de O Medo do Medo, um filme televisivo de 1975 no qual uma mulher, casada e mãe de um filho, entra numa espiral de alienação. Tal como o telefilme de Fassbinder, a obra de Handke centra-se numa mulher casada, mãe de um filho e misteriosamente alienada. À melhor maneira dos “novos cinemas” da década de 70, ambos se apresentam, também, como uma variação sobre os códigos de um género: no caso, o melodrama. E, por fim, os dois filmes são, com efeito, sobre a (im)possibilidade de conhecer uma personagem.

No filme de Fassbinder, Margot encontra-se em pleno processo de desintegração psíquica. Ela revela ter plena consciência da crise que atravessa e procura compreender as suas causas. No entanto, esse gesto revela-se infrutífero e ela fica reduzida à devastadora condição de espectadora de si mesma. Impedida de interromper a sua degeneração psicológica, Margot é condenada a um esvaziamento identitário do qual nem o falso (e irónico)

happy ending a pode resgatar.

Na verdade, aquilo que a impenetrabilidade desta personagem torna evidente é a própria natureza do cinema enquanto meio de representar o mundo. Na transparência do seu mostrar, o cinema é também, por excelência, a arte da opacidade. Parece paradoxal, mas não é.

Ao contrário do que sucede com a literatura, ele não nos permite ter um acesso directo à mente das personagens, porque a matéria-prima de que é feito não são as palavras (isto é, discurso e pensamento), mas sim as coisas. Como tal, o cinema oferece-se mais à exterioridade do que à interioridade, mais às acções do que à psique. É a arte epidérmica das superfícies. Vindo da literatura, Handke revela perceber — melhor do que muitos cineastas a tempo inteiro — que, na versão cinematográfica de

A Mulher Canhota, a sua Marianne não pode ser dita, mas apenas mostrada.

Então, se Fassbinder encenava o problema do conhecimento ao nível da consciência da própria personagem, Handke desenvolve uma questionação semelhante, mas realizada a um outro nível mais directamente relacionado com o próprio medium. E, deste modo, Marianne passa a simbolizar o filme. Na sua imperscrutabilidade partilhada, tanto a personagem como o filme revelam ser um puzzle que jamais poderemos completar.

Assim,

A Mulher Canhota não pode senão frustrar o espectador que procura compreender verdadeiramente o que se passa para além das acções que lhe são dadas a ver. No início, o marido de Marianne, Bruno (Bruno Ganz), regressa a Paris depois de uma viagem à Finlândia. O casal passa uma noite num hotel e, no dia seguinte, Marianne tem uma ideia (ou, tal como nos diz, em voz over, “uma epifania”): o marido deve sair de casa imediatamente. Ela comunica-lho, sem oferecer explicações. Nem o marido, nem nós, alguma vez vimos a saber se Marianne conhecia as razões que a levaram a afastar o marido. Na verdade, supõe-se que o facto de ela nos falar de uma “epifania” sugere que a sua acção foi ditada apenas pelo instinto.

São sinais quase imperceptíveis como este que levantam o véu sobre a mente da personagem. Por um lado, somos forçados a não saber o que lhe vai na cabeça. Por outro lado, somos convidados a suspeitar que a própria Marianne poderá não saber inteiramente o que lhe vai na cabeça. Aparentemente, ela escolheu abandonar-se a uma acção instintiva, a uma existência que se furta à explicação e ao sentido. E a sua primeira (re)acção foi abandonar o marido que a mantinha, inevitavelmente, presa a certas estruturas sociais, necessariamente conservadoras. Tal como a protagonista de

Um Coração Simples, o conto de Flaubert que está a traduzir, Marianne, no seu silêncio insondável, “parece feita de madeira, a funcionar automaticamente”.

Uma das grandes lições que Fassbinder aprendeu com os seus mestres, Max Ophüls e Douglas Sirk, foi que, em cinema, aquilo que não pode ser comunicado aos espectadores através de palavras pode sê-lo através de meios especificamente cinematográficos, tais como o enquadramento ou a mise-en-scène. Embora Handke não pratique este ensinamento com o esmero opulento de Fassbinder, é notório que

A Mulher Canhota procura compensar o emudecimento e a natureza elusiva da sua protagonista através de outros meios estritamente cinematográficos.

Na fase final do filme, ao passear num bosque com o seu filho, Marianne passa por uma tabuleta onde podemos ler “Carrefour de la femme sans tête”. Cruzamento da mulher sem cabeça parece um título que caberia bem a esta obra. Em primeiro lugar, o filme apresenta-nos a situação existencial dilemática de uma mulher que se encontra no cruzamento entre a condição de mulher livre, de esposa e de mãe. Em segundo lugar, esta mulher parece notoriamente esvaziada, uma espécie de zombie ou fantasma, que age motivada por “epifanias”. Uma mulher sem cabeça, portanto.

Ao longo do filme, percebe-se uma insistência na apresentação parcelar do corpo desta mulher, que tanto pode ser vista “sem cabeça” como “sem corpo”. Numa das primeiras sequências, a câmara repousa, primeiro, sobre a aliança que está na mão direita de Bruno, para depois revelar a aliança na mão esquerda dela. De acordo com a tradição, o anel de noivado é usado na mão esquerda, passando para a direita após o casamento. Com efeito, o plano que isola a mão esquerda da canhota Marianne transmite-nos que ela não está, do ponto de vista simbólico, realmente casada.

Noutros momentos, a apresentação parcelar do corpo da actriz Edith Clever sugere, também no plano simbólico, a sua fragmentação interior, e, em concreto, a separação entre o seu corpo e a sua mente.

Logo na abertura, quando Bruno chega junto de Marianne, no aeroporto, ele abraça-a. A câmara está por detrás dele. Com o seu enorme casaco, a figura masculina esconde a mulher, deixando visível apenas a pequena cabeça, iluminada num azul pálido, como se pertencesse a outro mundo.

A inteireza é sistematicamente negada a Marianne. Num outro momento, pouco depois de passarem pelo cruzamento da mulher sem cabeça, o filho fotografa a mãe. Num plano aproximado, vemos, na polaroid que Marianne segura nas mãos, a cabeça desta, decapitada, enquadrada contra o céu.

Dividida entre as suas funções de mulher livre, de esposa, de mãe, de filha (o pai visita-a por um dia), de tradutora, de cinéfila (os filmes de Ozu vistos na tela, o seu retrato na parede da casa, os seus

pillow shots revistos nos fios eléctricos e na linha de comboio dos subúrbios parisienses), de amiga, de amante potencial (há um jovem actor que, quando lhe toca, gera um choque eléctrico), Marianne permanece, afinal, uma imagem cujo sentido nos é negado.

Nelly

A sua presença fez desvanecer o fantasma metafísico da razão.

Honoré de Balzac,

A Mulher de 30 Anos

Phoenix, de Christian Petzold, é um dos mais complexos e instigantes descendentes de

Vertigo, de Alfred Hitchcock. Deste filme, Petzold retoma a questionação das fronteiras entre a vida e a morte, a reflexão sobre a obsessão amorosa e a problemática da representação.

Em

Vertigo, Judy é uma mulher contratada por Gavin Elster para interpretar o papel da sua esposa, Madeleine. Ela desempenha o papel na perfeição, seduzindo um segundo homem, Scottie, que é tornado testemunha de um falso suicídio (o de Judy, no papel de Madeleine) que esconde, na verdade, o homicídio da verdadeira Madeleine. Mais tarde, enquanto faz o luto pela mulher que amou e perdeu, Scottie encontra na rua uma outra mulher que lhe traz à lembrança Madeleine. Não admira que ela lhe faça lembrar a morta, dado que se trata de Judy, a mesma pela qual ele se apaixonara no passado, embora com outro nome, outra cor de cabelo, outras roupas. Scottie e Judy travam conhecimento, e a segunda parte do filme mostra uma história dupla e coincidente: por um lado, Scottie transforma Judy em Madeleine, vestindo-a e penteando-a como a outra; por outro lado, Judy, que aceita entrar no jogo da representação por amor, aguarda o momento em que Scottie poderá finalmente vê-la e amá-la como quem ela é realmente (Judy), e não como a mulher em quem deseja transformá-la (Madeleine). No fim do filme, quando Judy já é exactamente igual a Madeleine, ela sucumbe à mesma morte que simulara anteriormente, enquanto desempenhava o papel da outra, ao cair do cimo de uma torre.

Tal como

Vertigo, Phoenix tematiza o jogo, a representação e o amor, observando as relações de poder que se estabelecem entre um homem e uma mulher. Contudo, ao passo que, no filme americano, todos os envolvidos perdem, no alemão, pode dizer-se que a mulher sai vencedora.

Nelly (Nina Hoss) é uma judia que sobreviveu à passagem por um campo de concentração. Quando o filme começa, ela está desfigurada e coberta de ligaduras. Ela vive uma vida que é uma espécie de morte, e a falta de um rosto é o símbolo dessa mesma morte, dessa inexistência, de uma condição, enfim, eminentemente espectral. Assim se explica, portanto, que ela comece por se fixar na ideia de voltar a ter o rosto que tivera no passado, antes da guerra, antes da entrada no campo de concentração, antes de ser afastada do marido, Johnny. É como se, readquirindo o rosto, Nelly recuperasse, também, a identidade e a vida que viveu outrora.

Quando, no hospital, o médico lhe pergunta “que aparência deseja ter?”, ela responde: “quero parecer-me com quem era antes.” O médico explica-lhe que possuir um novo rosto pode ser vantajoso, dado que ele lhe permitirá ser simultaneamente a mesma pessoa e uma pessoa diferente. Mas ela insiste: “quero parecer-me exactamente com quem era antes”. Criatura esvaziada, espécie de monstro ou fantasma, ela não quer ser múltipla, mas sim una. Inteiramente Nelly.

No hospital, ela encontra duas fotografias suas: numa delas, está entre amigos; na outra, está com o seu marido. Voltar a ter o rosto de Nelly — aquele que se vê nas fotografias — anuncia-se, assim, como o passaporte para voltar a ser Nelly, para recuperar o passado perdido em que podia sorrir, divertir-se com os amigos, e amar o seu marido, sendo, por fim, amada por ele.

Depois da cirurgia, Nelly tem, finalmente, o seu rosto de volta, necessitando apenas de esperar algum tempo até que as marcas da operação desapareçam. Com o seu rosto recuperado, ela passa a dedicar-se a uma nova obsessão: reencontrar o marido. Só assim poderá reviver o cenário plasmado nas fotografias que vira no hospital. Ela encontra-o no bar Phoenix, mas ele — tal como Scottie, em

Vertigo (a quem alguns amigos chamam, também, Johnny) — não a reconhece como a mulher perdida, pois está convencido de que a sua esposa morreu. No entanto, e tal como Scottie, ele detecta nesta segunda mulher — que se apresenta como Esther — uma inegável e perturbadora semelhança com a morta. Propõe-lhe, então, um papel num pequeno teatro. Pois, tal como Gavin Elster em

Vertigo, Johnny (Ronald Zehrfeld) tem um plano. Depois da morte de toda a sua família, Nelly herdaria um património considerável. Porém, estando ela morta (assim pensa ele), Johnny não tem como apresentar-se enquanto marido e, logo, co-herdeiro. Portanto, é necessário que Esther se faça passar por Nelly, com quem é tão parecida, para poder receber a herança através dela e “restituí-la” a Johnny.

A segunda parte do filme consiste na transformação gradual de Esther em Nelly. Johnny veste-a com as roupas da esposa, penteia-a e maquilha-a como a esposa, ensina-lhe a andar como a esposa, e obriga-a a aprender a caligrafia e a forjar a assinatura de Nelly. Este processo culmina na sequência final, em que ela, que se revela “uma pupila muito capaz” (como alguém diz em

Body Double, outro descendente de

Vertigo, realizado por Brian de Palma), está já perfeitamente apta a desempenhar o papel de… si mesma.

Petzold desafia os limites da verosimilhança com uma ousadia incomum no cinema contemporâneo de matriz realista. Porém, Phoenix é um filme que deve ser visto na sua dimensão simbólica, como um sonho significante ou, até, um mito (ou não se intitulasse

Fénix…).

No filme de Handke, não temos acesso ao que se passa na mente de Marianne, sendo obrigados a permanecer na superfície, especulando sobre que coisas residirão naquela consciência inacessível. Em Petzold, existe uma porosidade entre exterior e interior, forma e fundo, que nos convida a descodificar a psique através das acções das personagens. Em ambos os casos, são as figuras femininas que — entre opacidade e revelação — solicitam um gesto interpretativo. No que toca a Nelly, a grande questão que o espectador se coloca é esta: por que razão ela não diz a Johnny que é a sua mulher, ao invés de aceitar entrar na pequena peça por ele orquestrada?

Esta pergunta é a chave para aceder ao twist feminista operado por Petzold sobre o original de Hitchcock. Logo no início, Lene (Nina Kunzendorf), uma amiga de Nelly, conta-lhe que foi Johnny (que não é judeu) quem a entregou aos nazis. Ela diz não acreditar, mas a semente da dúvida fica, afinal, plantada. Ficando esta informação em estado latente, quando ela reencontra Johnny, mais tarde, não sabe se está perante o seu amante ou o seu traidor. Aceder à proposta dele — entrar num jogo de representação que, lembremo-nos, visa, desde o início, herdar o dinheiro da esposa — talvez lhe permita descobrir quem ele é realmente. E, deste modo, o filme de Petzold é, também, sobre uma mulher que testa o carácter e a fidelidade de um homem. Enquanto nós, espectadores, perguntamos por que razão ela aceita desempenhar um papel na comédia de Johnny, Nelly pergunta-se: “será Johnny digno da minha devoção?”

O desenvolvimento do filme revela-nos que este homem é, efectivamente, um indiscutível vilão melodramático, que denunciou Nelly, se divorciou dela sem ela o saber e agora procura apoderar-se do seu legado familiar, contratando uma impostora que se fará passar por ela para que ele o possa reivindicar.

Na última sequência, Nelly e Johnny encontram-se, finalmente, reunidos com os amigos. A peça que Johnny orquestrou durante todo o filme está agora em curso. Esta é uma peça para poucos actores, em que participam apenas ele, simultaneamente encenador e personagem, Esther/Nelly, e os poucos amigos do casal. O guião desenvolve-se de acordo com o previsto, até que Nelly instaura uma ruptura, criando o seu próprio número dentro do número de Johnny. Tendo sido performer antes da guerra, e Johnny pianista, ela propõe oferecer aos presentes uma interpretação de “Speak low”, acompanhada pelo marido ao piano.

Em pleno número, Nelly canta “Speak low”, e o marido percebe, finalmente, que aquela que pensava ser Esther é, afinal, a mesma Nelly que julgara morta. Refém do oportunismo e da ganância, Johnny estivera cego para a verdade. Sem ter de lho dizer por palavras, Nelly diz-lhe, agora, quem ela é e, também, que sabe quem ele é (isto é, o seu traidor). Ela diz-lhe, ainda, usando a letra da canção, que não há vida para ambos após o fim deste número:

We´re late, darling, we´re late

The curtain descends,

everything ends too soon, too soon

Ironicamente, se, no início, a grande obsessão de Nelly era voltar a ser ela mesma, podemos dizer que, no final do filme, ela consegue finalmente sê-lo. E consegue-o em pleno acto performático. Sem o saber, através do seu plano maquiavélico, Johnny — outrora carrasco, agora (perversamente) salvador — contribuiu para que ela pudesse tornar-se verdadeiramente em quem tinha sido no passado, primeiro, devolvendo-lhe os seus vestidos, depois, caracterizando-a tal como ela fora antes da guerra, e, por fim, restituindo-lhe os seus amigos e a sua profissão: o canto e a performance. Dir-se-ia que, em Phoenix, é usando a máscara de Nelly que Nelly se transforma em si mesma.

Mas, como acontece em todas as histórias de metamorfose, a Nelly que temos no final de Phoenix não pode ser exactamente a mesma das fotografias vistas no início. A mulher no final sobreviveu ao Holocausto, a um campo de concentração, e à dura aprendizagem de que o homem que amava acima de tudo foi, afinal, o responsável pela sua quase destruição. Ela renasce como uma fénix, mas uma fénix

tatuada de sofrimento (simbólica e literalmente, já que traz agora no antebraço o código numérico dos campos). Porém, renasce inteira, ou

inteiramente Nelly.

Vitalina

Sinto muita angústia e muito receio, porque habita em mim como que um mundo de espectros, de que nunca me consigo verdadeiramente livrar.

Henrik Ibsen,

Espectros

O filme de Pedro Costa começa após a desaparição de Joaquim, um imigrante cabo-verdiano em Lisboa, e imediatamente antes da aparição da viúva, Vitalina Varela, que chega a Lisboa depois do funeral, sem ter podido ver o marido vivo uma última vez.

As dinâmicas entre aparição e desaparição, bem como entre presença e ausência, estão na base de todo o filme de Costa. E isto acontece porque elas são fundamentais, também, na vida da própria Vitalina Varela.

O título

Vitalina Varela origina, em si mesmo, uma muito significativa (con)fusão entre filme e personagem, para além de nos reenviar para um rol de histórias directamente formadas de acordo com a vida das suas heroínas, de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, a Lola Montès, de Max Ophüls, a Barbara, de Petzold. Para além disso, Costa filma Vitalina como se filmavam as grandes estrelas do período clássico, como Greta Garbo ou Joan Crawford. Mais especificamente, pode dizer-se que Costa filma a sua actriz como Josef von Sternberg filmava Marlene Dietrich.

Tal como por vezes sucede nos filmes que compõem a série Sternberg/ Dietrich (sete filmes ao todo, entre

O Anjo Azul, de 1930, e

The Devil is a Woman, de 1935), também aqui Vitalina só surge em campo volvidos vários minutos do início. E, à semelhança do que sucede em

Morocco ou

Shanghai Express,

Vitalina Varela começa com a protagonista a chegar a um novo lugar. Num primeiro momento, vemos o avião, e, depois, os trabalhadores do aeroporto a instalarem a escada, uma espécie de

red carpetpara a gloriosa entrada de Vitalina. Finalmente, um grande plano mostra os pés da heroína na escada, ainda antes de lhe podermos ver o corpo — o que nos reenviaria, justamente, para o fim de

Morocco, em que Dietrich tira os sapatos para melhor perseguir um homem no deserto africano.

A entrada de Vitalina é, assim, digna de uma estrela de Hollywood. Num texto recente, publicado no n.º 115 da revista

Trafic (“Deux yeux dans la nuit. Vitalina Varela de Pedro Costa”), Jacques Rancière lembra-nos precisamente que este filme português encontra uma inspiração directa nos modelos e nas estruturas do cinema clássico. Contudo, ainda que Costa filme Varela como Sternberg filmava Dietrich (o fascínio pelo rosto, a insistência no close-up, o corpo iluminado em chiaroscuro), há uma distinção importante a fazer: se, em

Morocco, a protagonista só tira os sapatos no fim, depois de passar todo o filme confortável e elegantemente calçada, aqui vemos, desde logo, os pés nus de Vitalina. Pedro Costa retoma o melodrama, mas despe-o de elementos decorativos e redu-lo ao osso, o que tem implicações tanto a nível narrativo (a acção minimal) quanto a nível visual (o estilo sóbrio, hierático, assente sobretudo em jogos de luz e sombra, do director de fotografia Leonardo Simões).

Tomamos conhecimento da história da relação entre Vitalina e Joaquim pelas palavras da própria viúva. Sozinha na casa obscurecida de Joaquim, por diversas vezes Vitalina fala com o homem ausente, reconstruindo a narrativa do seu passado. E, falando simultaneamente com o morto e connosco, espectadores, ela coloca-nos, também, por um efeito de virtual coalescência, no lugar do morto. A narrativa que Vitalina partilha connosco é uma história de, justamente, desaparições, ausências e, acima de tudo, descoincidências espaciais: em quarenta anos de casamento, conta-se um número limitado de dias em que ambos puderam beneficiar da co-presença.

Depois do casamento — pelo registo, no dia 14 de Dezembro de 1982, e, na igreja, no dia 5 de Março de 1983 —, Joaquim passou apenas quarenta e cinco dias em Cabo Verde, durante os quais ambos construíram a sua casa com as próprias mãos. Mas, a certa altura, o marido partiu para Portugal (para nunca mais voltar), abandonando a mulher e a habitação. Sozinha e grávida, Vitalina concluiu, depois, a construção da casa.

Por conta da sua carga simbólica, a casa de Cabo Verde é, com efeito, o elemento paradigmático do filme. Na sua materialidade, ela representa o relacionamento de Vitalina e Joaquim: uma casa (/um relacionamento) que ambos começaram a construir juntos, mas cuja construção ficou suspensa devido à partida dele, que a deixou inteiramente nas mãos da mulher. Uma casa (/um relacionamento) onde ele nunca chegou a viver e onde ela viveu toda a vida, sozinha, durante quarenta anos, “à espera do bilhete de avião para Portugal”. Ela ficou com a casa, ou seja, com os destroços de um amor perdido (“daquela clareza e daquele amor, não resta nada”, diz-nos Vitalina), ao passo que ele, nos becos de Lisboa, na Buraca, em Coimbra, em França, andava “atrás dessas mulheres da rua, como um borrego que foge do curral”. E deste modo ele acabou por desonrar a memória do mesmo amor que Vitalina, por seu turno, honrou ao permanecer na casa de Cabo Verde. Ela ficou sozinha no casamento, tal como se vê literalizado numa fotografia que surge logo após o título do filme, e na qual vemos Vitalina, jovem, envergando o seu vestido de noiva, mas estranhamente desacompanhada.

A descoincidência espacial dos amantes, ao longo dos quarenta anos que viveram apartados, é marcada pelo jogo opositivo que se estabelece entre as duas casas. Como resposta desvirtuada à casa de Cabo Verde, Joaquim constrói a casa de Lisboa, onde passou a viver e para onde Vitalina se muda agora, depois da morte dele. Esta é uma casa reminiscente das habitações de bairros dos filmes anteriores de Costa, que surgem em

Ossos,

No Quarto da Vanda ou

Juventude em Marcha. Casas pequenas, escuras, sujas, definitivamente provisórias. “Esta tua casa está um trabalho muito mal feito”, diz Vitalina. “As janelas são bueiros. Portas de merda, bato com a cabeça nelas todos os dias. A casa que fizemos juntos, em Cabo Verde, é incomparável.”

A casa de Lisboa traduz, assim, a vida diminuída à qual Joaquim se entregou, um símbolo do seu falhanço. É por essa razão que Vitalina a detesta e bate com a cabeça nas portas, como se não coubesse nesta casa que Joaquim nunca chegou a melhorar, embora tivesse planeado torná-la digna de acolher a mulher um dia.

Vitalina — e a casa que trazia consigo — era a promessa de vida que Joaquim poderia ter escolhido, ao invés de escolher ir para Lisboa, construir esta casa, um “trabalho muito mal feito”, e viver uma vida de indigência, pontuada de pequenos crimes e mulheres de rua (há, também, uma amante de que se fala, e que vemos em fotografias no início). Mas se esta casa é uma “figura simbólica”, ela possui, também, uma ostensiva materialidade. Estes tijolos, este cimento, este telhado que aterroriza Vitalina nas noites de tempestade, são tudo aquilo em que Vitalina pode tocar agora, neste momento em que a possibilidade de tocar em Joaquim está perdida para sempre. A casa é, com efeito, Joaquim reconvertido em matéria arquitectónica, defeituosa na construção, tal como ele fora no plano moral.

Disto, o que ressalva — e que, com efeito, retoma o final de Phoenix, embora em termos muito distintos — é a ira de Vitalina. Esta mulher está furiosa por ter sido abandonada e não parece tentada a perdoar. Na primeira ocasião em que interpela o morto, diz: “estás espantado, não estás? Não esperavas a minha visita. Nem na hora da tua morte me querias ao teu lado”, e acrescenta: “não confio em ti nem na vida nem na morte. O teu corpo… nem no cemitério nem no caixão, não o vi. Estás morto? Estás debaixo da terra?” Mais tarde, pergunta-lhe se ele deitou fora todas as cartas que ela enviou para Lisboa, muitas delas, presumivelmente, sem resposta.

Tal como muitas vezes sucede em melodramas familiares, centrados em figuras femininas, o homem é o carrasco da sua esposa (lembremos Phoenix, em que este tópico é tornado explícito). Porém, aqui, Joaquim é um carrasco por omissão e por auto-silenciamento, ao invés de o ser por acção deliberada. Ao abandoná-la, ele mesmo se transformou no fantasma que assombra Vitalina. E nesse processo, pondo a vida dela numa suspensão impossível de rectificar (a morte dele não potencia um efeito de

closure para Vitalina), fantasmagorizou-a também, para sempre. A Vitalina que vemos é, assim, uma mulher póstuma, que não pode senão recordar a vida que podia ter tido durante muitos anos, mas que teve apenas durante quarenta e cinco dias.

Morta em vida, Vitalina tem o destino de todas as personagens de Pedro Costa, o mesmo que, aliás, vitimou Joaquim: radicar-se em Lisboa, o cenário para o triste espectáculo de fantasmagoria em que estas mulheres e estes homens se cumprem absolutamente enquanto sombras (“dessas sombras que nós somos feitos”, como diz o padre), enquanto zombies (como em

I Walked with a Zombie, o filme de Jacques Tourneur convocado em

Casa de Lava), enquanto fantasmas.

Lisboa — ou, melhor dizendo, os “bairros desfavorecidos” de Lisboa — é o lugar purgatorial que ultima o falhanço da vida destas personagens. Joaquim, como Ventura, foi vítima directa do “sistema”. E, tal como escreve Rancière, “estes homens não são os culpados, mas sim o sistema. E é o sistema que deve ser julgado”. Esta é a visão do espectador informado, que possui as chaves para descodificar ideologicamente as histórias contadas por Pedro Costa, vendo-as por aquilo que elas significam. Mas, para Vitalina, Joaquim não é — como é para nós — uma figura simbólica. Ela não pode vê-lo como uma vítima do sistema, uma metáfora, mas sim, apenas, como um homem. E, enquanto homem, ele é responsável pelos seus actos, e merece, por isso, punição.

Na sua interessante leitura do filme, Rancière salienta que Vitalina não sabe, sequer, “o que é o sistema”. Ela não pode saber, portanto, que é, também, uma vítima desse mesmo sistema. Tal conhecimento resultaria numa abstractização de si mesma: Vitalina estaria em representação de todas as mulheres africanas que sofreram os efeitos colaterais do colonialismo a partir da figura do marido. Mas ela sabe que, perante si mesma, ela não está em representação de nada, tal como Joaquim não estivera em representação de nada. Vitalina sabe, apenas, que foi destruída por um homem que morreu com as mãos sujas do sangue dela. Ao conceber o seu filme de tal forma colado à experiência de Vitalina, Pedro Costa convida-nos também, desta vez, a suspender provisoriamente a ideologia e a viver vicariamente um pianíssimo e obscuro melodrama.

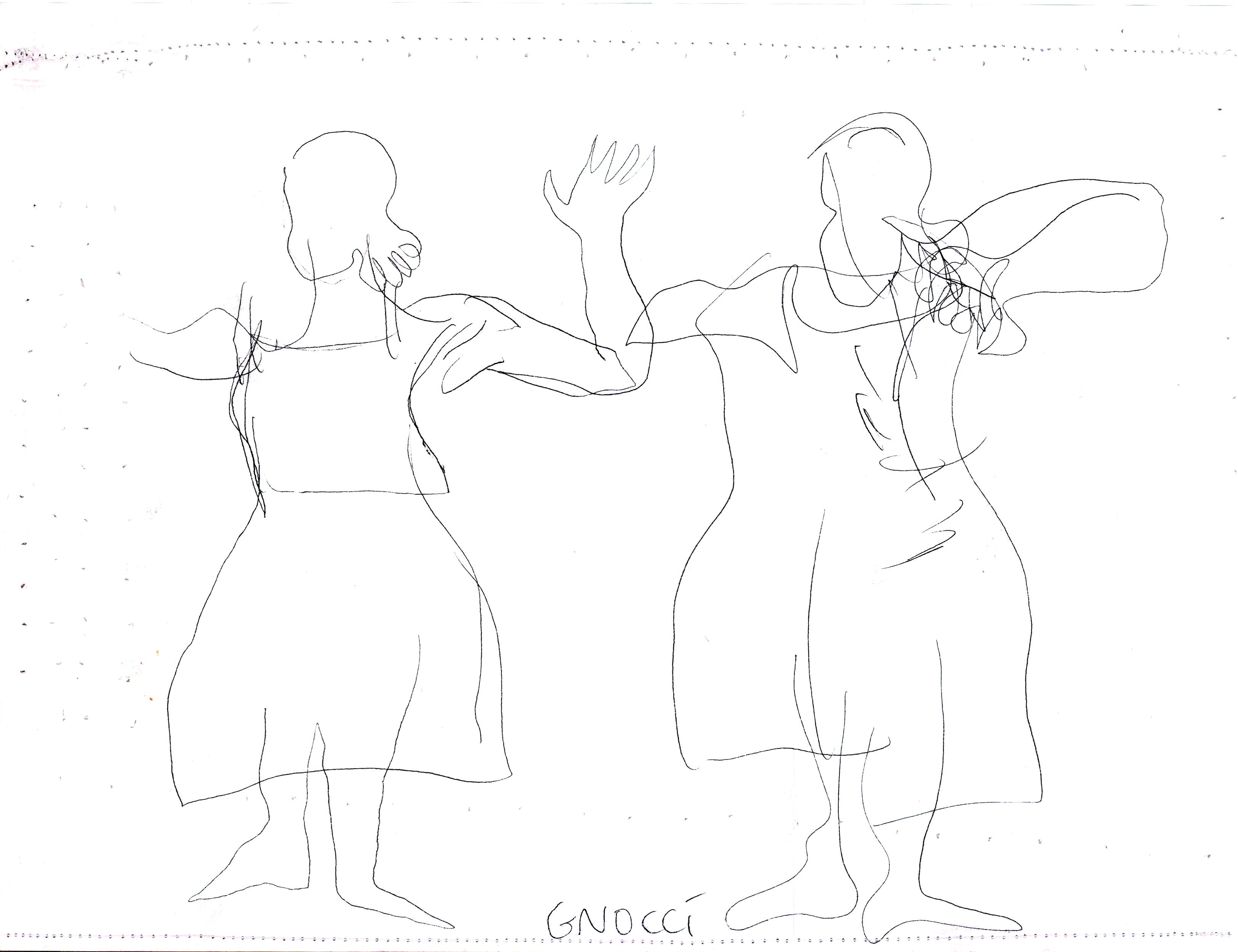

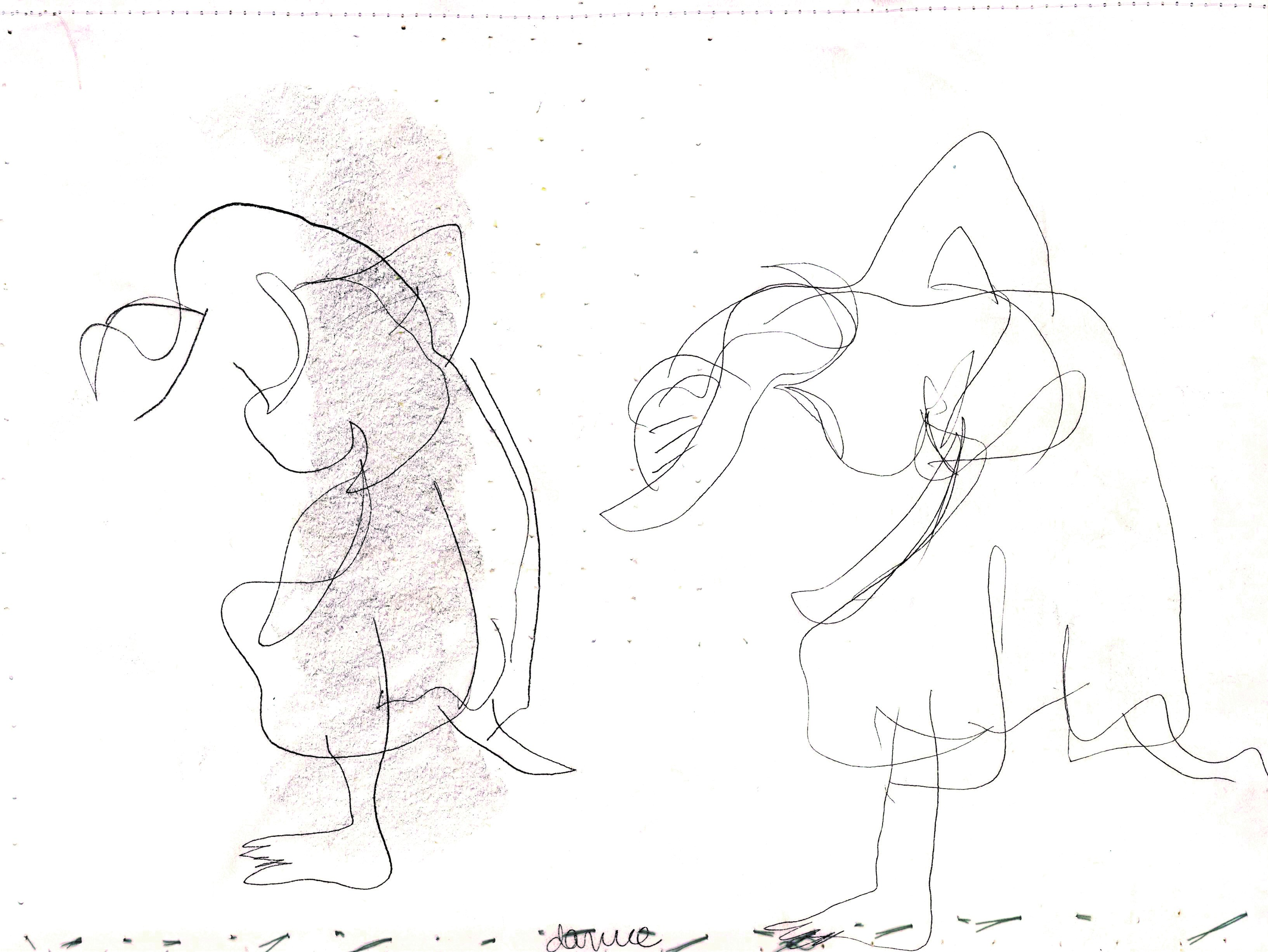

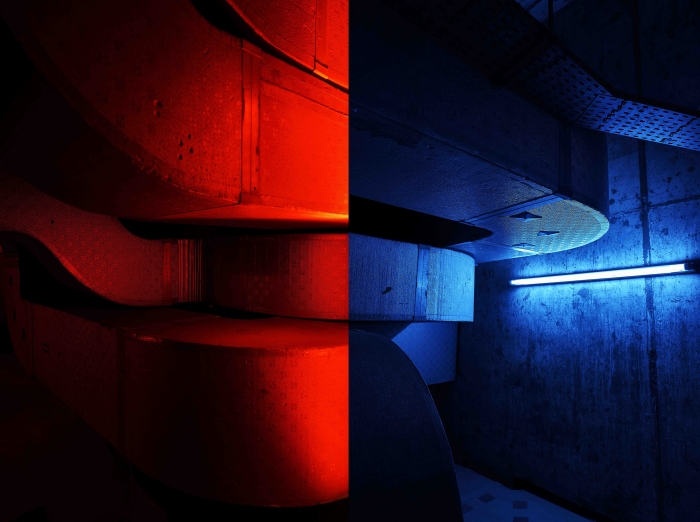

Este artigo é ilustrado com imagens inéditas de rodagem de Vitalina Varela, gentilmente cedidas por Pedro Costa

José Bértolo

É doutorado pela Universidade de Lisboa e investigador do Centro de Estudos Comparatistas. Publicou, na Documenta, Imagens em Fuga: Os Fantasmas de François Truffaut (2016), Sobreimpressões: Leituras de Filmes (2019) e Espectros do Cinema: Manoel de Oliveira e João Pedro Rodrigues (2020). Organizou e participou em conferências nacionais e internacionais, foi corresponsável pela programação de ciclos de cinema em espaços culturais e académicos, e tem colaborado com diversas instituições e websites.

Em Novembro de 2019, A Mulher Canhota (1978), de Peter Handke, Phoenix (2014), de Christian Petzold, e Vitalina Varela (2019), de Pedro Costa, integraram a programação da Medeia Filmes para o Teatro Campo Alegre, no Porto. Distanciando-se em diversos pontos, estes filmes partilham, no entanto, elementos centrais: todos são protagonizados por mulheres; todos versam sobre os complexos relacionamentos que estas mantêm ou mantiveram com os maridos; e todos acompanham, finalmente, um processo de emancipação do estatuto de esposa e a simultânea conquista de uma vida nova e independente. Deste modo, os três filmes são feministas — sem que se associem, no entanto, a nenhuma corrente programática —, e entroncam na vasta tradição do woman’s film, a qual eles reactualizam de acordo com as poéticas do cinema moderno e contemporâneo em que se inserem.

Dados o vigor e a intensidade dos retratos que os filmes traçam das suas protagonistas, o espectador abandona a sala de cinema com uma sensação de assombro, isto é, sai do filme assombrado. Para isso contribui o facto de as três protagonistas comportarem uma assinalável dose de mistério, proporcional ao seu poder de fascinação. As suas histórias terminam sem que saibamos exactamente quem elas são, nem as razões do efeito hipnótico que têm sobre nós. Mulheres de poucas palavras, elas escondem, por debaixo da expressividade dos seus rostos e dos seus corpos, um mundo de ideias ao qual não nos é possível aceder inteiramente.

Marianne, Nelly e Vitalina são, simultaneamente, mulheres e símbolos, e os seus dramas pessoais permitem a Peter Handke, Christian Petzold e Pedro Costa reflectir, também, sobre o novo existencialismo burguês dos anos 70, as tensões profundas na Alemanha do pós-guerra, e a rota de destroços deixada pelo colonialismo português.

Marianne

Sempre silenciosa, de porte direito e gestos medidos, parecia feita de madeira, a funcionar automaticamente.

Gustave Flaubert, Um Coração Simples

O lugar de Peter Handke no Novo Cinema Alemão assenta sobretudo na sua colaboração com Wim Wenders. Porém, é hoje evidente que A Mulher Canhota merece um reconhecimento semelhante ao que reservamos às melhores obras de cineastas como o próprio Wenders, Margarethe Von Trotta, Werner Herzog ou Rainer Werner Fassbinder.

É, aliás, de Fassbinder que Handke parece aproximar-se aqui, particularmente de O Medo do Medo, um filme televisivo de 1975 no qual uma mulher, casada e mãe de um filho, entra numa espiral de alienação. Tal como o telefilme de Fassbinder, a obra de Handke centra-se numa mulher casada, mãe de um filho e misteriosamente alienada. À melhor maneira dos “novos cinemas” da década de 70, ambos se apresentam, também, como uma variação sobre os códigos de um género: no caso, o melodrama. E, por fim, os dois filmes são, com efeito, sobre a (im)possibilidade de conhecer uma personagem.

No filme de Fassbinder, Margot encontra-se em pleno processo de desintegração psíquica. Ela revela ter plena consciência da crise que atravessa e procura compreender as suas causas. No entanto, esse gesto revela-se infrutífero e ela fica reduzida à devastadora condição de espectadora de si mesma. Impedida de interromper a sua degeneração psicológica, Margot é condenada a um esvaziamento identitário do qual nem o falso (e irónico) happy ending a pode resgatar.

Na verdade, aquilo que a impenetrabilidade desta personagem torna evidente é a própria natureza do cinema enquanto meio de representar o mundo. Na transparência do seu mostrar, o cinema é também, por excelência, a arte da opacidade. Parece paradoxal, mas não é.

Ao contrário do que sucede com a literatura, ele não nos permite ter um acesso directo à mente das personagens, porque a matéria-prima de que é feito não são as palavras (isto é, discurso e pensamento), mas sim as coisas. Como tal, o cinema oferece-se mais à exterioridade do que à interioridade, mais às acções do que à psique. É a arte epidérmica das superfícies. Vindo da literatura, Handke revela perceber — melhor do que muitos cineastas a tempo inteiro — que, na versão cinematográfica de A Mulher Canhota, a sua Marianne não pode ser dita, mas apenas mostrada.

Então, se Fassbinder encenava o problema do conhecimento ao nível da consciência da própria personagem, Handke desenvolve uma questionação semelhante, mas realizada a um outro nível mais directamente relacionado com o próprio medium. E, deste modo, Marianne passa a simbolizar o filme. Na sua imperscrutabilidade partilhada, tanto a personagem como o filme revelam ser um puzzle que jamais poderemos completar.

Assim, A Mulher Canhota não pode senão frustrar o espectador que procura compreender verdadeiramente o que se passa para além das acções que lhe são dadas a ver. No início, o marido de Marianne, Bruno (Bruno Ganz), regressa a Paris depois de uma viagem à Finlândia. O casal passa uma noite num hotel e, no dia seguinte, Marianne tem uma ideia (ou, tal como nos diz, em voz over, “uma epifania”): o marido deve sair de casa imediatamente. Ela comunica-lho, sem oferecer explicações. Nem o marido, nem nós, alguma vez vimos a saber se Marianne conhecia as razões que a levaram a afastar o marido. Na verdade, supõe-se que o facto de ela nos falar de uma “epifania” sugere que a sua acção foi ditada apenas pelo instinto.

São sinais quase imperceptíveis como este que levantam o véu sobre a mente da personagem. Por um lado, somos forçados a não saber o que lhe vai na cabeça. Por outro lado, somos convidados a suspeitar que a própria Marianne poderá não saber inteiramente o que lhe vai na cabeça. Aparentemente, ela escolheu abandonar-se a uma acção instintiva, a uma existência que se furta à explicação e ao sentido. E a sua primeira (re)acção foi abandonar o marido que a mantinha, inevitavelmente, presa a certas estruturas sociais, necessariamente conservadoras. Tal como a protagonista de Um Coração Simples, o conto de Flaubert que está a traduzir, Marianne, no seu silêncio insondável, “parece feita de madeira, a funcionar automaticamente”.

Uma das grandes lições que Fassbinder aprendeu com os seus mestres, Max Ophüls e Douglas Sirk, foi que, em cinema, aquilo que não pode ser comunicado aos espectadores através de palavras pode sê-lo através de meios especificamente cinematográficos, tais como o enquadramento ou a mise-en-scène. Embora Handke não pratique este ensinamento com o esmero opulento de Fassbinder, é notório que A Mulher Canhota procura compensar o emudecimento e a natureza elusiva da sua protagonista através de outros meios estritamente cinematográficos.

Na fase final do filme, ao passear num bosque com o seu filho, Marianne passa por uma tabuleta onde podemos ler “Carrefour de la femme sans tête”. Cruzamento da mulher sem cabeça parece um título que caberia bem a esta obra. Em primeiro lugar, o filme apresenta-nos a situação existencial dilemática de uma mulher que se encontra no cruzamento entre a condição de mulher livre, de esposa e de mãe. Em segundo lugar, esta mulher parece notoriamente esvaziada, uma espécie de zombie ou fantasma, que age motivada por “epifanias”. Uma mulher sem cabeça, portanto.

Ao longo do filme, percebe-se uma insistência na apresentação parcelar do corpo desta mulher, que tanto pode ser vista “sem cabeça” como “sem corpo”. Numa das primeiras sequências, a câmara repousa, primeiro, sobre a aliança que está na mão direita de Bruno, para depois revelar a aliança na mão esquerda dela. De acordo com a tradição, o anel de noivado é usado na mão esquerda, passando para a direita após o casamento. Com efeito, o plano que isola a mão esquerda da canhota Marianne transmite-nos que ela não está, do ponto de vista simbólico, realmente casada.

Noutros momentos, a apresentação parcelar do corpo da actriz Edith Clever sugere, também no plano simbólico, a sua fragmentação interior, e, em concreto, a separação entre o seu corpo e a sua mente.

Logo na abertura, quando Bruno chega junto de Marianne, no aeroporto, ele abraça-a. A câmara está por detrás dele. Com o seu enorme casaco, a figura masculina esconde a mulher, deixando visível apenas a pequena cabeça, iluminada num azul pálido, como se pertencesse a outro mundo.

A inteireza é sistematicamente negada a Marianne. Num outro momento, pouco depois de passarem pelo cruzamento da mulher sem cabeça, o filho fotografa a mãe. Num plano aproximado, vemos, na polaroid que Marianne segura nas mãos, a cabeça desta, decapitada, enquadrada contra o céu.

Dividida entre as suas funções de mulher livre, de esposa, de mãe, de filha (o pai visita-a por um dia), de tradutora, de cinéfila (os filmes de Ozu vistos na tela, o seu retrato na parede da casa, os seus pillow shots revistos nos fios eléctricos e na linha de comboio dos subúrbios parisienses), de amiga, de amante potencial (há um jovem actor que, quando lhe toca, gera um choque eléctrico), Marianne permanece, afinal, uma imagem cujo sentido nos é negado.

Nelly

A sua presença fez desvanecer o fantasma metafísico da razão.

Honoré de Balzac, A Mulher de 30 Anos

Phoenix, de Christian Petzold, é um dos mais complexos e instigantes descendentes de Vertigo, de Alfred Hitchcock. Deste filme, Petzold retoma a questionação das fronteiras entre a vida e a morte, a reflexão sobre a obsessão amorosa e a problemática da representação.

Em Vertigo, Judy é uma mulher contratada por Gavin Elster para interpretar o papel da sua esposa, Madeleine. Ela desempenha o papel na perfeição, seduzindo um segundo homem, Scottie, que é tornado testemunha de um falso suicídio (o de Judy, no papel de Madeleine) que esconde, na verdade, o homicídio da verdadeira Madeleine. Mais tarde, enquanto faz o luto pela mulher que amou e perdeu, Scottie encontra na rua uma outra mulher que lhe traz à lembrança Madeleine. Não admira que ela lhe faça lembrar a morta, dado que se trata de Judy, a mesma pela qual ele se apaixonara no passado, embora com outro nome, outra cor de cabelo, outras roupas. Scottie e Judy travam conhecimento, e a segunda parte do filme mostra uma história dupla e coincidente: por um lado, Scottie transforma Judy em Madeleine, vestindo-a e penteando-a como a outra; por outro lado, Judy, que aceita entrar no jogo da representação por amor, aguarda o momento em que Scottie poderá finalmente vê-la e amá-la como quem ela é realmente (Judy), e não como a mulher em quem deseja transformá-la (Madeleine). No fim do filme, quando Judy já é exactamente igual a Madeleine, ela sucumbe à mesma morte que simulara anteriormente, enquanto desempenhava o papel da outra, ao cair do cimo de uma torre.

Tal como Vertigo, Phoenix tematiza o jogo, a representação e o amor, observando as relações de poder que se estabelecem entre um homem e uma mulher. Contudo, ao passo que, no filme americano, todos os envolvidos perdem, no alemão, pode dizer-se que a mulher sai vencedora.

Nelly (Nina Hoss) é uma judia que sobreviveu à passagem por um campo de concentração. Quando o filme começa, ela está desfigurada e coberta de ligaduras. Ela vive uma vida que é uma espécie de morte, e a falta de um rosto é o símbolo dessa mesma morte, dessa inexistência, de uma condição, enfim, eminentemente espectral. Assim se explica, portanto, que ela comece por se fixar na ideia de voltar a ter o rosto que tivera no passado, antes da guerra, antes da entrada no campo de concentração, antes de ser afastada do marido, Johnny. É como se, readquirindo o rosto, Nelly recuperasse, também, a identidade e a vida que viveu outrora.

Quando, no hospital, o médico lhe pergunta “que aparência deseja ter?”, ela responde: “quero parecer-me com quem era antes.” O médico explica-lhe que possuir um novo rosto pode ser vantajoso, dado que ele lhe permitirá ser simultaneamente a mesma pessoa e uma pessoa diferente. Mas ela insiste: “quero parecer-me exactamente com quem era antes”. Criatura esvaziada, espécie de monstro ou fantasma, ela não quer ser múltipla, mas sim una. Inteiramente Nelly.

No hospital, ela encontra duas fotografias suas: numa delas, está entre amigos; na outra, está com o seu marido. Voltar a ter o rosto de Nelly — aquele que se vê nas fotografias — anuncia-se, assim, como o passaporte para voltar a ser Nelly, para recuperar o passado perdido em que podia sorrir, divertir-se com os amigos, e amar o seu marido, sendo, por fim, amada por ele.

Depois da cirurgia, Nelly tem, finalmente, o seu rosto de volta, necessitando apenas de esperar algum tempo até que as marcas da operação desapareçam. Com o seu rosto recuperado, ela passa a dedicar-se a uma nova obsessão: reencontrar o marido. Só assim poderá reviver o cenário plasmado nas fotografias que vira no hospital. Ela encontra-o no bar Phoenix, mas ele — tal como Scottie, em Vertigo (a quem alguns amigos chamam, também, Johnny) — não a reconhece como a mulher perdida, pois está convencido de que a sua esposa morreu. No entanto, e tal como Scottie, ele detecta nesta segunda mulher — que se apresenta como Esther — uma inegável e perturbadora semelhança com a morta. Propõe-lhe, então, um papel num pequeno teatro. Pois, tal como Gavin Elster em Vertigo, Johnny (Ronald Zehrfeld) tem um plano. Depois da morte de toda a sua família, Nelly herdaria um património considerável. Porém, estando ela morta (assim pensa ele), Johnny não tem como apresentar-se enquanto marido e, logo, co-herdeiro. Portanto, é necessário que Esther se faça passar por Nelly, com quem é tão parecida, para poder receber a herança através dela e “restituí-la” a Johnny.

A segunda parte do filme consiste na transformação gradual de Esther em Nelly. Johnny veste-a com as roupas da esposa, penteia-a e maquilha-a como a esposa, ensina-lhe a andar como a esposa, e obriga-a a aprender a caligrafia e a forjar a assinatura de Nelly. Este processo culmina na sequência final, em que ela, que se revela “uma pupila muito capaz” (como alguém diz em Body Double, outro descendente de Vertigo, realizado por Brian de Palma), está já perfeitamente apta a desempenhar o papel de… si mesma.

Petzold desafia os limites da verosimilhança com uma ousadia incomum no cinema contemporâneo de matriz realista. Porém, Phoenix é um filme que deve ser visto na sua dimensão simbólica, como um sonho significante ou, até, um mito (ou não se intitulasse Fénix…).

No filme de Handke, não temos acesso ao que se passa na mente de Marianne, sendo obrigados a permanecer na superfície, especulando sobre que coisas residirão naquela consciência inacessível. Em Petzold, existe uma porosidade entre exterior e interior, forma e fundo, que nos convida a descodificar a psique através das acções das personagens. Em ambos os casos, são as figuras femininas que — entre opacidade e revelação — solicitam um gesto interpretativo. No que toca a Nelly, a grande questão que o espectador se coloca é esta: por que razão ela não diz a Johnny que é a sua mulher, ao invés de aceitar entrar na pequena peça por ele orquestrada?

Esta pergunta é a chave para aceder ao twist feminista operado por Petzold sobre o original de Hitchcock. Logo no início, Lene (Nina Kunzendorf), uma amiga de Nelly, conta-lhe que foi Johnny (que não é judeu) quem a entregou aos nazis. Ela diz não acreditar, mas a semente da dúvida fica, afinal, plantada. Ficando esta informação em estado latente, quando ela reencontra Johnny, mais tarde, não sabe se está perante o seu amante ou o seu traidor. Aceder à proposta dele — entrar num jogo de representação que, lembremo-nos, visa, desde o início, herdar o dinheiro da esposa — talvez lhe permita descobrir quem ele é realmente. E, deste modo, o filme de Petzold é, também, sobre uma mulher que testa o carácter e a fidelidade de um homem. Enquanto nós, espectadores, perguntamos por que razão ela aceita desempenhar um papel na comédia de Johnny, Nelly pergunta-se: “será Johnny digno da minha devoção?”

O desenvolvimento do filme revela-nos que este homem é, efectivamente, um indiscutível vilão melodramático, que denunciou Nelly, se divorciou dela sem ela o saber e agora procura apoderar-se do seu legado familiar, contratando uma impostora que se fará passar por ela para que ele o possa reivindicar.

Na última sequência, Nelly e Johnny encontram-se, finalmente, reunidos com os amigos. A peça que Johnny orquestrou durante todo o filme está agora em curso. Esta é uma peça para poucos actores, em que participam apenas ele, simultaneamente encenador e personagem, Esther/Nelly, e os poucos amigos do casal. O guião desenvolve-se de acordo com o previsto, até que Nelly instaura uma ruptura, criando o seu próprio número dentro do número de Johnny. Tendo sido performer antes da guerra, e Johnny pianista, ela propõe oferecer aos presentes uma interpretação de “Speak low”, acompanhada pelo marido ao piano.

Em pleno número, Nelly canta “Speak low”, e o marido percebe, finalmente, que aquela que pensava ser Esther é, afinal, a mesma Nelly que julgara morta. Refém do oportunismo e da ganância, Johnny estivera cego para a verdade. Sem ter de lho dizer por palavras, Nelly diz-lhe, agora, quem ela é e, também, que sabe quem ele é (isto é, o seu traidor). Ela diz-lhe, ainda, usando a letra da canção, que não há vida para ambos após o fim deste número:

We´re late, darling, we´re late

The curtain descends,

everything ends too soon, too soon

Ironicamente, se, no início, a grande obsessão de Nelly era voltar a ser ela mesma, podemos dizer que, no final do filme, ela consegue finalmente sê-lo. E consegue-o em pleno acto performático. Sem o saber, através do seu plano maquiavélico, Johnny — outrora carrasco, agora (perversamente) salvador — contribuiu para que ela pudesse tornar-se verdadeiramente em quem tinha sido no passado, primeiro, devolvendo-lhe os seus vestidos, depois, caracterizando-a tal como ela fora antes da guerra, e, por fim, restituindo-lhe os seus amigos e a sua profissão: o canto e a performance. Dir-se-ia que, em Phoenix, é usando a máscara de Nelly que Nelly se transforma em si mesma.

Mas, como acontece em todas as histórias de metamorfose, a Nelly que temos no final de Phoenix não pode ser exactamente a mesma das fotografias vistas no início. A mulher no final sobreviveu ao Holocausto, a um campo de concentração, e à dura aprendizagem de que o homem que amava acima de tudo foi, afinal, o responsável pela sua quase destruição. Ela renasce como uma fénix, mas uma fénix tatuada de sofrimento (simbólica e literalmente, já que traz agora no antebraço o código numérico dos campos). Porém, renasce inteira, ou inteiramente Nelly.

Vitalina

Sinto muita angústia e muito receio, porque habita em mim como que um mundo de espectros, de que nunca me consigo verdadeiramente livrar.

Henrik Ibsen, Espectros

O filme de Pedro Costa começa após a desaparição de Joaquim, um imigrante cabo-verdiano em Lisboa, e imediatamente antes da aparição da viúva, Vitalina Varela, que chega a Lisboa depois do funeral, sem ter podido ver o marido vivo uma última vez.

As dinâmicas entre aparição e desaparição, bem como entre presença e ausência, estão na base de todo o filme de Costa. E isto acontece porque elas são fundamentais, também, na vida da própria Vitalina Varela.

O título Vitalina Varela origina, em si mesmo, uma muito significativa (con)fusão entre filme e personagem, para além de nos reenviar para um rol de histórias directamente formadas de acordo com a vida das suas heroínas, de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, a Lola Montès, de Max Ophüls, a Barbara, de Petzold. Para além disso, Costa filma Vitalina como se filmavam as grandes estrelas do período clássico, como Greta Garbo ou Joan Crawford. Mais especificamente, pode dizer-se que Costa filma a sua actriz como Josef von Sternberg filmava Marlene Dietrich.

Tal como por vezes sucede nos filmes que compõem a série Sternberg/ Dietrich (sete filmes ao todo, entre O Anjo Azul, de 1930, e The Devil is a Woman, de 1935), também aqui Vitalina só surge em campo volvidos vários minutos do início. E, à semelhança do que sucede em Morocco ou Shanghai Express, Vitalina Varela começa com a protagonista a chegar a um novo lugar. Num primeiro momento, vemos o avião, e, depois, os trabalhadores do aeroporto a instalarem a escada, uma espécie de red carpetpara a gloriosa entrada de Vitalina. Finalmente, um grande plano mostra os pés da heroína na escada, ainda antes de lhe podermos ver o corpo — o que nos reenviaria, justamente, para o fim de Morocco, em que Dietrich tira os sapatos para melhor perseguir um homem no deserto africano.

A entrada de Vitalina é, assim, digna de uma estrela de Hollywood. Num texto recente, publicado no n.º 115 da revista Trafic (“Deux yeux dans la nuit. Vitalina Varela de Pedro Costa”), Jacques Rancière lembra-nos precisamente que este filme português encontra uma inspiração directa nos modelos e nas estruturas do cinema clássico. Contudo, ainda que Costa filme Varela como Sternberg filmava Dietrich (o fascínio pelo rosto, a insistência no close-up, o corpo iluminado em chiaroscuro), há uma distinção importante a fazer: se, em Morocco, a protagonista só tira os sapatos no fim, depois de passar todo o filme confortável e elegantemente calçada, aqui vemos, desde logo, os pés nus de Vitalina. Pedro Costa retoma o melodrama, mas despe-o de elementos decorativos e redu-lo ao osso, o que tem implicações tanto a nível narrativo (a acção minimal) quanto a nível visual (o estilo sóbrio, hierático, assente sobretudo em jogos de luz e sombra, do director de fotografia Leonardo Simões).

Tomamos conhecimento da história da relação entre Vitalina e Joaquim pelas palavras da própria viúva. Sozinha na casa obscurecida de Joaquim, por diversas vezes Vitalina fala com o homem ausente, reconstruindo a narrativa do seu passado. E, falando simultaneamente com o morto e connosco, espectadores, ela coloca-nos, também, por um efeito de virtual coalescência, no lugar do morto. A narrativa que Vitalina partilha connosco é uma história de, justamente, desaparições, ausências e, acima de tudo, descoincidências espaciais: em quarenta anos de casamento, conta-se um número limitado de dias em que ambos puderam beneficiar da co-presença.

Depois do casamento — pelo registo, no dia 14 de Dezembro de 1982, e, na igreja, no dia 5 de Março de 1983 —, Joaquim passou apenas quarenta e cinco dias em Cabo Verde, durante os quais ambos construíram a sua casa com as próprias mãos. Mas, a certa altura, o marido partiu para Portugal (para nunca mais voltar), abandonando a mulher e a habitação. Sozinha e grávida, Vitalina concluiu, depois, a construção da casa.

Por conta da sua carga simbólica, a casa de Cabo Verde é, com efeito, o elemento paradigmático do filme. Na sua materialidade, ela representa o relacionamento de Vitalina e Joaquim: uma casa (/um relacionamento) que ambos começaram a construir juntos, mas cuja construção ficou suspensa devido à partida dele, que a deixou inteiramente nas mãos da mulher. Uma casa (/um relacionamento) onde ele nunca chegou a viver e onde ela viveu toda a vida, sozinha, durante quarenta anos, “à espera do bilhete de avião para Portugal”. Ela ficou com a casa, ou seja, com os destroços de um amor perdido (“daquela clareza e daquele amor, não resta nada”, diz-nos Vitalina), ao passo que ele, nos becos de Lisboa, na Buraca, em Coimbra, em França, andava “atrás dessas mulheres da rua, como um borrego que foge do curral”. E deste modo ele acabou por desonrar a memória do mesmo amor que Vitalina, por seu turno, honrou ao permanecer na casa de Cabo Verde. Ela ficou sozinha no casamento, tal como se vê literalizado numa fotografia que surge logo após o título do filme, e na qual vemos Vitalina, jovem, envergando o seu vestido de noiva, mas estranhamente desacompanhada.

A descoincidência espacial dos amantes, ao longo dos quarenta anos que viveram apartados, é marcada pelo jogo opositivo que se estabelece entre as duas casas. Como resposta desvirtuada à casa de Cabo Verde, Joaquim constrói a casa de Lisboa, onde passou a viver e para onde Vitalina se muda agora, depois da morte dele. Esta é uma casa reminiscente das habitações de bairros dos filmes anteriores de Costa, que surgem em Ossos, No Quarto da Vanda ou Juventude em Marcha. Casas pequenas, escuras, sujas, definitivamente provisórias. “Esta tua casa está um trabalho muito mal feito”, diz Vitalina. “As janelas são bueiros. Portas de merda, bato com a cabeça nelas todos os dias. A casa que fizemos juntos, em Cabo Verde, é incomparável.”

A casa de Lisboa traduz, assim, a vida diminuída à qual Joaquim se entregou, um símbolo do seu falhanço. É por essa razão que Vitalina a detesta e bate com a cabeça nas portas, como se não coubesse nesta casa que Joaquim nunca chegou a melhorar, embora tivesse planeado torná-la digna de acolher a mulher um dia.

Vitalina — e a casa que trazia consigo — era a promessa de vida que Joaquim poderia ter escolhido, ao invés de escolher ir para Lisboa, construir esta casa, um “trabalho muito mal feito”, e viver uma vida de indigência, pontuada de pequenos crimes e mulheres de rua (há, também, uma amante de que se fala, e que vemos em fotografias no início). Mas se esta casa é uma “figura simbólica”, ela possui, também, uma ostensiva materialidade. Estes tijolos, este cimento, este telhado que aterroriza Vitalina nas noites de tempestade, são tudo aquilo em que Vitalina pode tocar agora, neste momento em que a possibilidade de tocar em Joaquim está perdida para sempre. A casa é, com efeito, Joaquim reconvertido em matéria arquitectónica, defeituosa na construção, tal como ele fora no plano moral.

Disto, o que ressalva — e que, com efeito, retoma o final de Phoenix, embora em termos muito distintos — é a ira de Vitalina. Esta mulher está furiosa por ter sido abandonada e não parece tentada a perdoar. Na primeira ocasião em que interpela o morto, diz: “estás espantado, não estás? Não esperavas a minha visita. Nem na hora da tua morte me querias ao teu lado”, e acrescenta: “não confio em ti nem na vida nem na morte. O teu corpo… nem no cemitério nem no caixão, não o vi. Estás morto? Estás debaixo da terra?” Mais tarde, pergunta-lhe se ele deitou fora todas as cartas que ela enviou para Lisboa, muitas delas, presumivelmente, sem resposta.

Tal como muitas vezes sucede em melodramas familiares, centrados em figuras femininas, o homem é o carrasco da sua esposa (lembremos Phoenix, em que este tópico é tornado explícito). Porém, aqui, Joaquim é um carrasco por omissão e por auto-silenciamento, ao invés de o ser por acção deliberada. Ao abandoná-la, ele mesmo se transformou no fantasma que assombra Vitalina. E nesse processo, pondo a vida dela numa suspensão impossível de rectificar (a morte dele não potencia um efeito de closure para Vitalina), fantasmagorizou-a também, para sempre. A Vitalina que vemos é, assim, uma mulher póstuma, que não pode senão recordar a vida que podia ter tido durante muitos anos, mas que teve apenas durante quarenta e cinco dias.

Morta em vida, Vitalina tem o destino de todas as personagens de Pedro Costa, o mesmo que, aliás, vitimou Joaquim: radicar-se em Lisboa, o cenário para o triste espectáculo de fantasmagoria em que estas mulheres e estes homens se cumprem absolutamente enquanto sombras (“dessas sombras que nós somos feitos”, como diz o padre), enquanto zombies (como em I Walked with a Zombie, o filme de Jacques Tourneur convocado em Casa de Lava), enquanto fantasmas.

Lisboa — ou, melhor dizendo, os “bairros desfavorecidos” de Lisboa — é o lugar purgatorial que ultima o falhanço da vida destas personagens. Joaquim, como Ventura, foi vítima directa do “sistema”. E, tal como escreve Rancière, “estes homens não são os culpados, mas sim o sistema. E é o sistema que deve ser julgado”. Esta é a visão do espectador informado, que possui as chaves para descodificar ideologicamente as histórias contadas por Pedro Costa, vendo-as por aquilo que elas significam. Mas, para Vitalina, Joaquim não é — como é para nós — uma figura simbólica. Ela não pode vê-lo como uma vítima do sistema, uma metáfora, mas sim, apenas, como um homem. E, enquanto homem, ele é responsável pelos seus actos, e merece, por isso, punição.

Na sua interessante leitura do filme, Rancière salienta que Vitalina não sabe, sequer, “o que é o sistema”. Ela não pode saber, portanto, que é, também, uma vítima desse mesmo sistema. Tal conhecimento resultaria numa abstractização de si mesma: Vitalina estaria em representação de todas as mulheres africanas que sofreram os efeitos colaterais do colonialismo a partir da figura do marido. Mas ela sabe que, perante si mesma, ela não está em representação de nada, tal como Joaquim não estivera em representação de nada. Vitalina sabe, apenas, que foi destruída por um homem que morreu com as mãos sujas do sangue dela. Ao conceber o seu filme de tal forma colado à experiência de Vitalina, Pedro Costa convida-nos também, desta vez, a suspender provisoriamente a ideologia e a viver vicariamente um pianíssimo e obscuro melodrama.

Este artigo é ilustrado com imagens inéditas de rodagem de Vitalina Varela, gentilmente cedidas por Pedro Costa.

José Bértolo

É doutorado pela Universidade de Lisboa e investigador do Centro de Estudos Comparatistas. Publicou, na Documenta, Imagens em Fuga: Os Fantasmas de François Truffaut (2016), Sobreimpressões: Leituras de Filmes (2019) e Espectros do Cinema: Manoel de Oliveira e João Pedro Rodrigues (2020). Organizou e participou em conferências nacionais e internacionais, foi corresponsável pela programação de ciclos de cinema em espaços culturais e académicos, e tem colaborado com diversas instituições e websites.